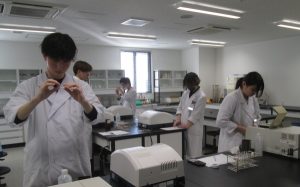

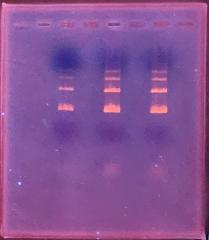

1年生の遺伝子操作学実習では最後に実技試験があります。

午前チームは3時間以内に全員終了しました。

午後チームはどうなるでしょうか。

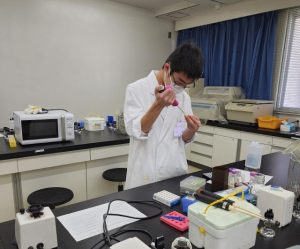

解答用紙へ実際に行った操作を記録していきます。

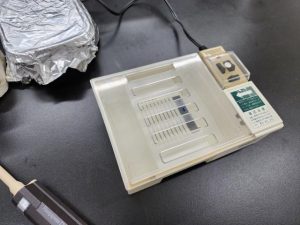

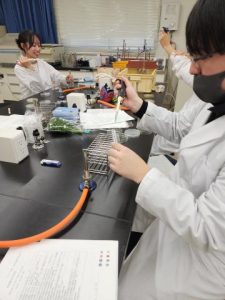

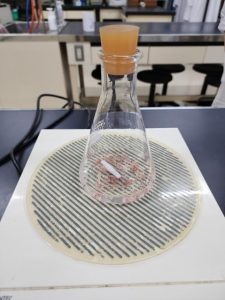

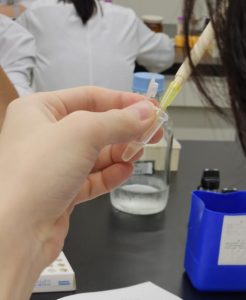

作業の途中に電気泳動用bufferを希釈します。

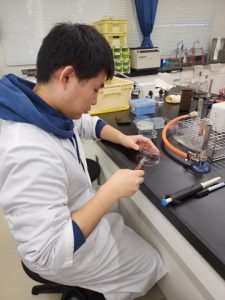

メスアップの時はメニスカスをしっかりと合わせましょう。

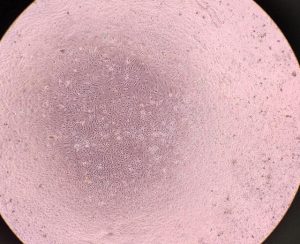

アガロースゲルは電子レンジで溶解します。

作業は慎重に。。。

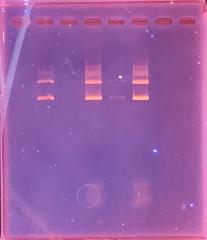

午後チームも大幅に時間を過ぎることもなくできました。

実技試験では、1年間に学んだことがどれくらい身に付いているのかを、お互いに確認するために行っています。

2年生に向けて、出来なかったところなどは復習しておくといいと思います。