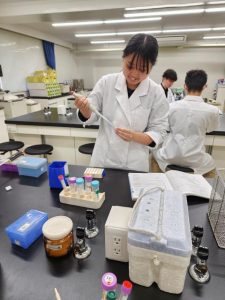

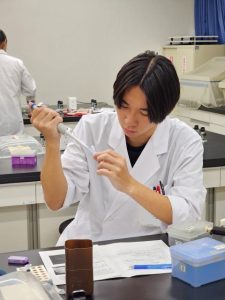

1年生の遺伝子操作学実習でプラスミドの調製を行いました。

3回目はプラスミド調製キットを使用して抽出しました。

キットの溶液は、

BufferA1、BufferA2、BufferA3と順番に使用していきます。

原理はアルカリSDS法とだいたい同じなので、前回の操作を思い出しながら行いましょう。

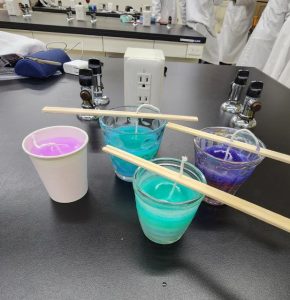

BufferA2には青い色がついています。

この溶液で溶菌します。操作は穏やかに。

BufferA3で中和します。

青い色が消えるまで転倒混和します。

消えたら中和完了です。

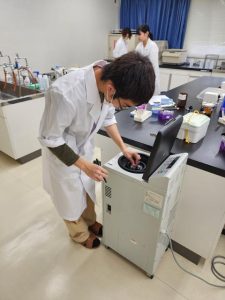

遠心します。

上清を取り、Collection Tubeへセットしたカラムへ入れます。

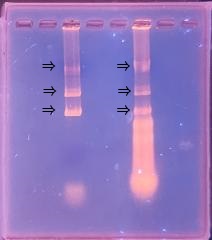

遠心すると、カラムに付いているメンブレンにDNAが吸着します。

エタノールの入っているBufferAQでメンブレンを洗浄・乾燥します。

カラムをマイクロチューブへ移し、溶出液を加えます。

遠心するとメンブレンに吸着していたDNAが溶出されて出来上がりです。

キットを使用すると、あっという間に(カタログによると14分間)プラスミドを調製することができます。

便利ですね(^^♪