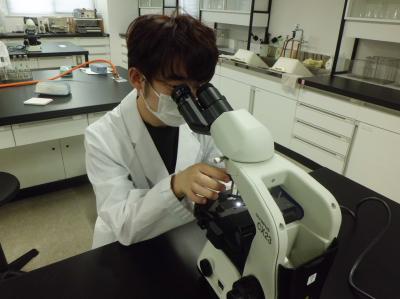

2年生の免疫化学実習では、モノクローナル抗体を作製しています。

今回はメンブレンの抗原と、保存していた培養上清(1次抗体)を反応させます。

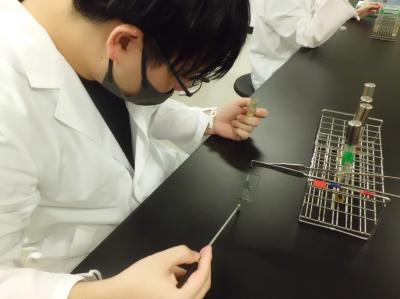

前日にブロッキングをしたメンブレンを、短冊状に切ります。

パラフィルムを貼った容器へ、メンブレンを並べて反応を行います。

11枚のうち3枚はコントロールとして使います。

①1次抗体無し、2次抗体有り

②1次抗体無し、2次抗体無し

③1次抗体(陽性)必ず発色するものです。

残りのメンブレンは、保存した溶液(陽性になった培養上清)を1次抗体とします。

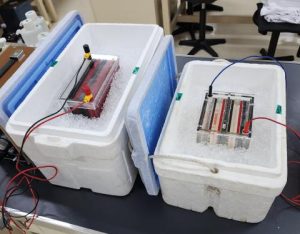

ELISAと同様に、

1次抗体→洗浄→2次抗体→基質→発色の反応を、

メンブレン上で行います。

洗浄はチューブに1枚ずつ入れて。。。

基質を入れて発色させます。

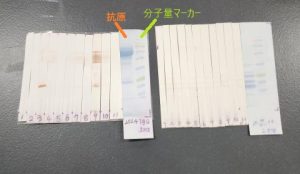

乾燥させたら、もとに戻して考察します。

左のメンブレンの結果を見てみると、

サンプル3は陽性コントロールです。

褐色のバンドが1つ見られます。

1つだけ反応しているので、「モノクローナル抗体」です。

サンプル9は褐色のバンドが複数見られるので、「ポリクローナル抗体」です。

もう一度クローニングをする必要があります。

目的のハイブリドーマを得るまでの道のりは遠い。。。