みなさん、こんにちは。

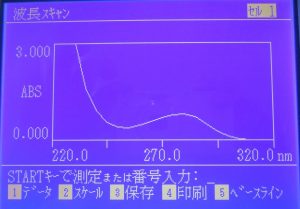

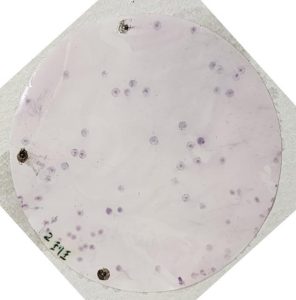

2年生の生化学実習では、SDS-PAGE法を用いて、卵白アルブミンの分子量測定を行いました。

※SDS-PAGE法:SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動法

今回使用した卵白アルブミンは、生化学実習で分離した卵白アルブミンです。

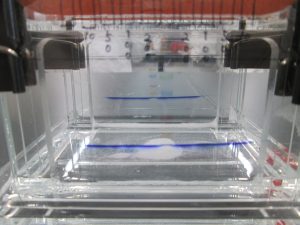

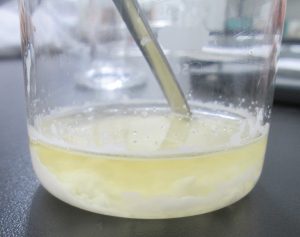

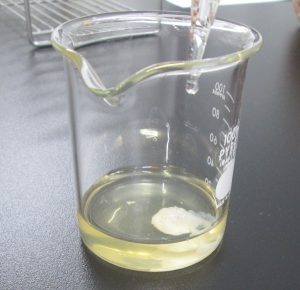

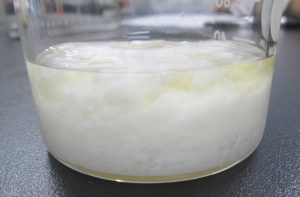

まずは、ポリアクリルアミドゲルの作成です。

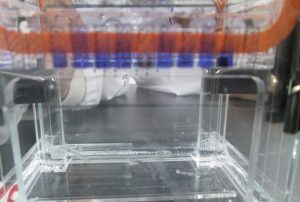

ポリアクリルアミドゲルを電気泳動装置にセットし、サンプルを塗布します。

青色は、泳動の進み具合を見るための目印の色素です。

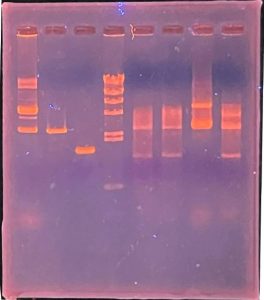

泳動を開始します。

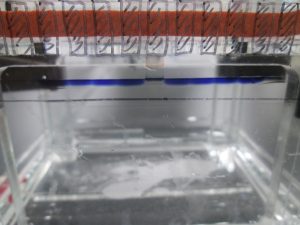

青色の色素とともに上から下に移動していきます。

移動とともに分離が始まります。

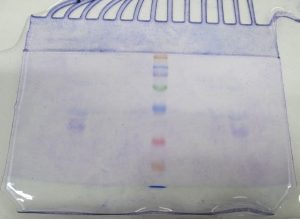

真ん中に見えるカラフルなバンドは、分子量マーカーです。

カラフルに色が付けられています。

青色の線は、目印の色素です。

反対側にもポリアクリルアミドゲルがあるので、二重に見えてます。

卵白アルブミンは、無色なので見えません。

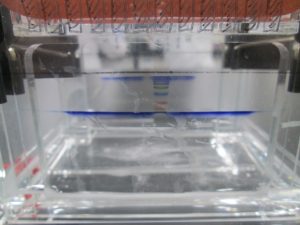

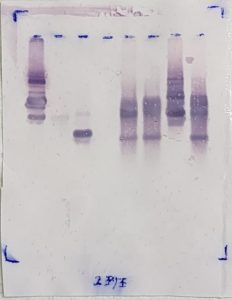

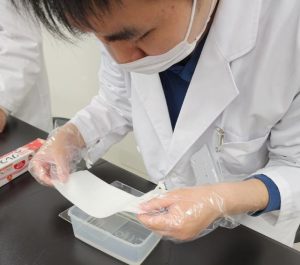

泳動終了後、ガラス板からポリアクリルアミドゲルを外します。

分子量マーカーは色がついていますが、卵白アルブミンは色がありませんので染色をします。

カラフルなバンドが分子量マーカーです。

左右対称の真ん中あたりに、うっすらと青色のバンドが見えます。

脱色をするともう少しはっきりバンドが見えるのですが、時間の関係で脱色はしていません。

この結果をもとに卵白アルブミンの分子量を求めます。

2年生のみなさん、他の実習でもSDS-PAGE法は使用しますので、しっかり頑張っていきましょう。