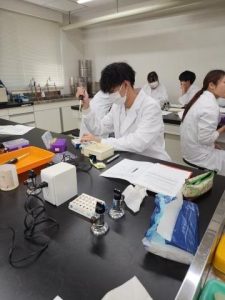

臨床検査技術学科2年生の遺伝子・染色体検査学演習で、

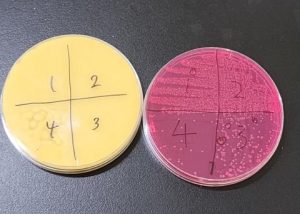

1日目はPCRでDNA断片を増幅しました。

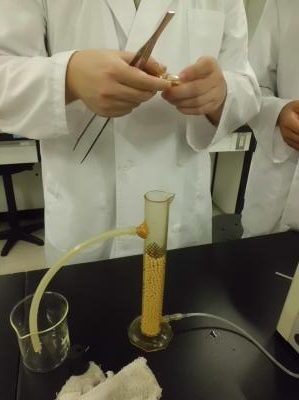

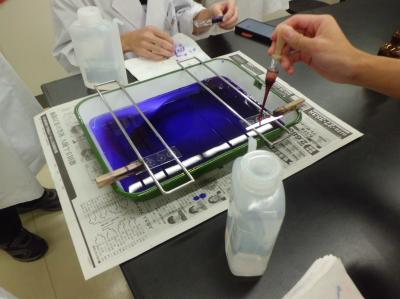

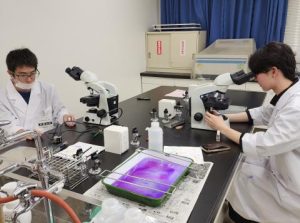

2日目は増幅したDNA断片のアガロースゲル電気泳動を行います。

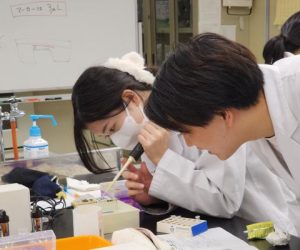

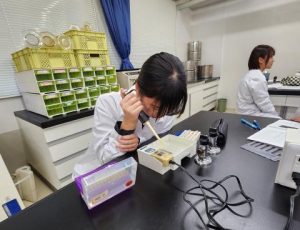

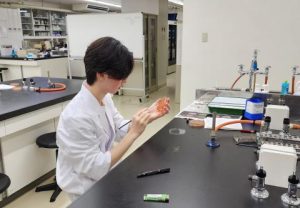

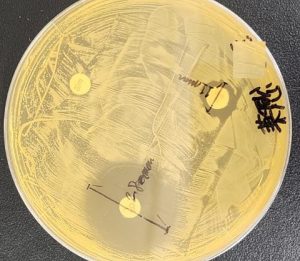

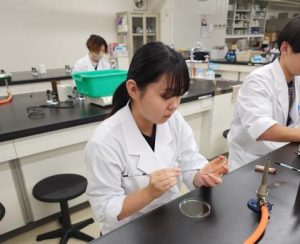

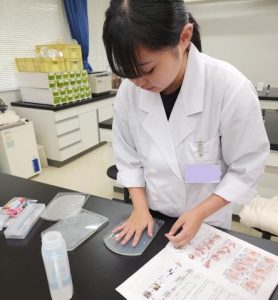

アガロースゲルのサンプル溝へサンプルを

アプライするのは初めてなので、練習してから行いました。

take先生がポイント解説してくれました。

視線が熱くて余計に緊張する?

その調子!

班員も見守ります。

マイクロチューブからサンプルを取り

静かにアガロースゲルへアプライします。

手は固定してぶれないようにします。

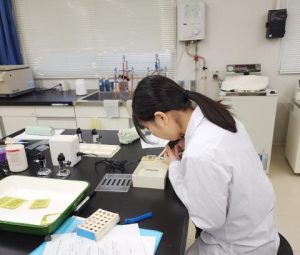

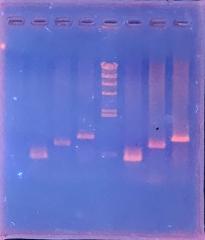

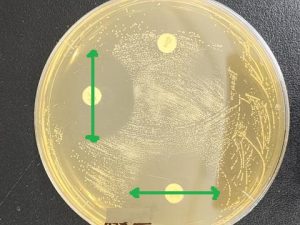

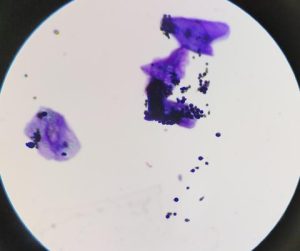

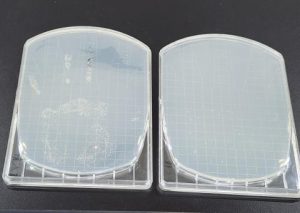

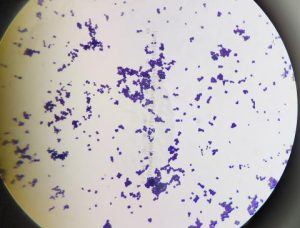

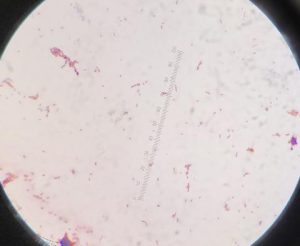

100Vで30分程泳動後、染色してからDNAのバンドを確認します。

Aクラスも上手くDNAが増幅できていたようです。

細かい作業ですけれど慣れてくださいね。