みなさん、こんにちは。

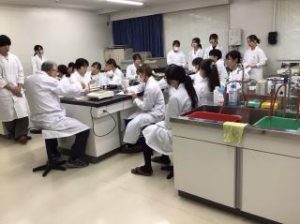

愛玩動物看護学科1年生を対象にした、

学外実習を実施しました。

今回の実習の目的は、

「飼育されている動物の生態について知ること」。

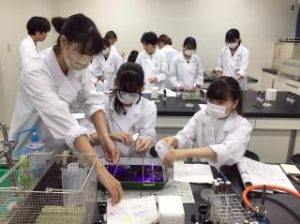

また、牧場スタッフの方々のお話を聞いたり、

動物の管理方法などについて見学したりしながら、

牧場についての理解を深めます。

はじめに牧場スタッフの方から、

ウシの生体と飼育管理の方法をご説明いただきました。

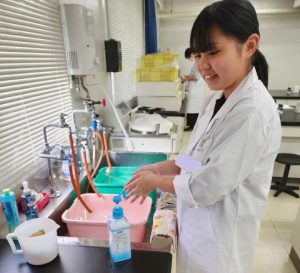

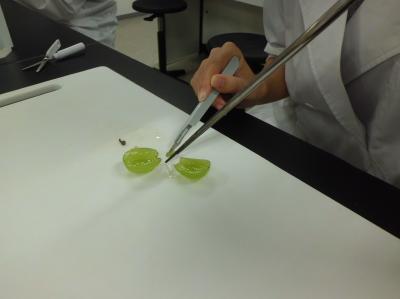

次に牧場のご協力をいただき、

新鮮便の採糞を行いました。

ウシを観察しながらそっと近づき、糞回収します。

積極的にサンプリングをしてくれました(^^)/

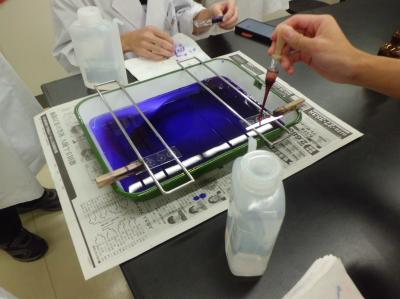

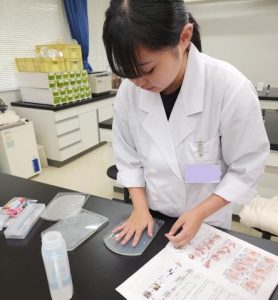

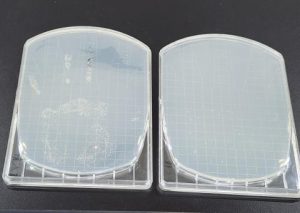

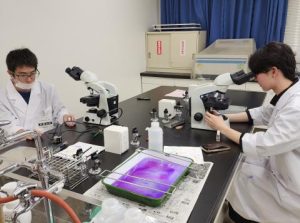

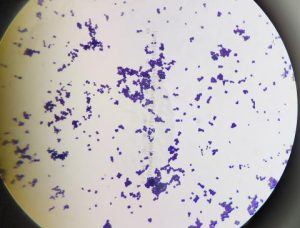

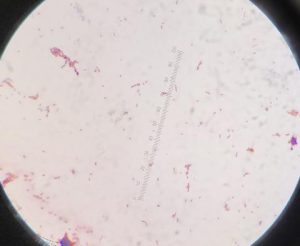

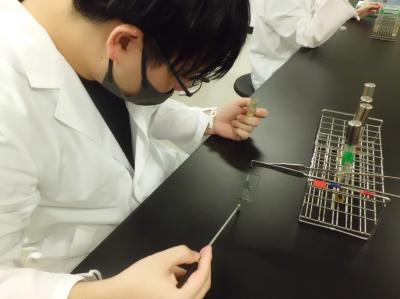

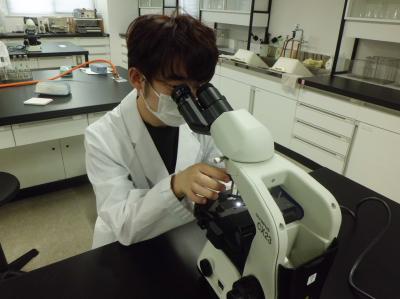

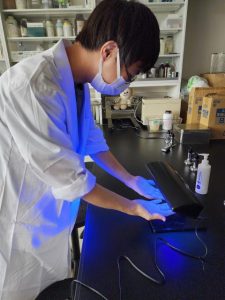

サンプリングした便は学校に持ち帰り、後日糞便検査を行います。

普段取り扱うことのない、

貴重な動物種の検体を採取することができ、

検査が楽しみですね。