みなさん、こんにちは。

今回のバイオコース2年生の生化学実習は、SDS-PAGEを行いました。

タンパク質の電気泳動法では、代表的な電気泳動法です。

実習で分離した卵白アルブミン(サンプル)の分子量を測定しました。

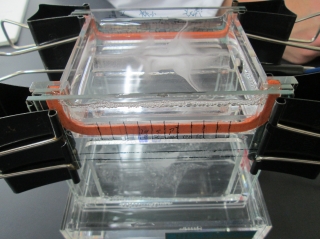

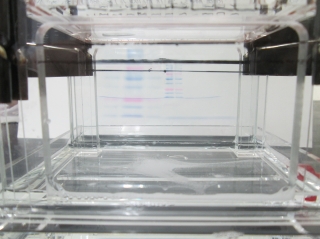

ポリアクリルアミドゲルを作製し、電気泳動の様子からご覧ください。

通電の確認です。上部に白いものが見えますか。

サンプルを塗布し、電気泳動の開始です。

しばらく泳動すると・・・(見えづらいですが)

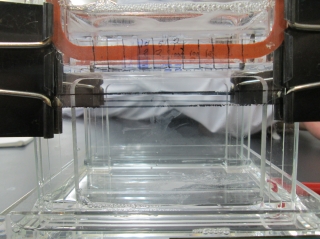

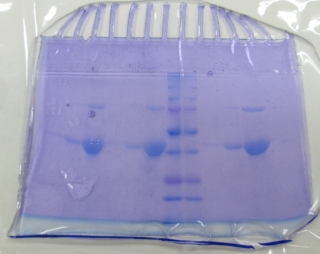

青色のバンドと赤色のバンドが見えてきました。このバンドは、今回使用した分子量マーカーです。

分子量マーカーは、着色したものを使用しました。上手く分離ができているようです。

サンプルは、この状態では見えませんので電気泳動後、染色をします。

卵白アルブミンのバンドの存在が確認できます。バンドの太さは、濃度によります。

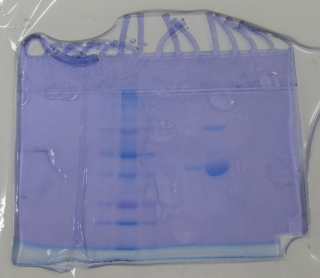

染色後、脱色をするとバンドがキレイに見えるのですが、

今回は脱色はしないまま、電気泳動の結果から、卵白アルブミンの分子量を測定しました。

分子量は、片対数グラフを使用して求めます。

まだあまり慣れない片対数グラフに、少し手間取っていたようですが、無事に卵白アルブミンの分子量を求めることができました。

2年生のみなさん、分子量の求め方、SDS-PAGEの原理をしっかり理解しておきましょう。