みなさん、こんにちは。

2年生の生化学実習も最後の実技試験を残して、

今回が最後の実習です。

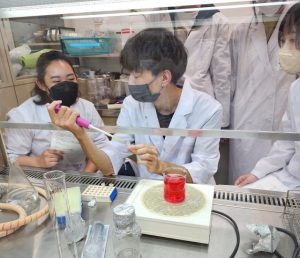

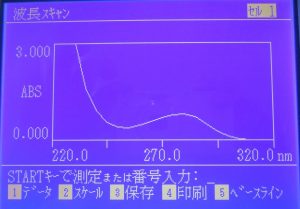

今回の実習は、糖の定性試験を行いました。

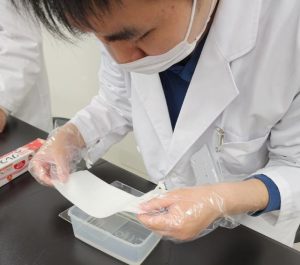

まずは、使用する試薬の調製からです。

協力して調製していきます。

試薬調製後、いよいよ定性試験です。

今回使用する糖は、

キシロース、グルコース、フルクトース、

マルトース、ショ糖、デンプン、

そして対象として、

水の7種類について定性試験を行いました。

番号順が逆ですが、すみません。

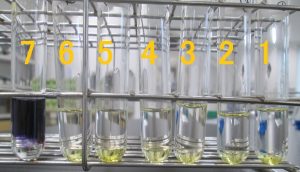

7本の試験管にいずれかの糖が入っています。

定性試験により同定していきます。

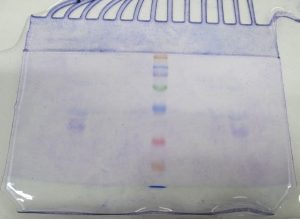

それでは、定性試験の結果を見ていきましょう。

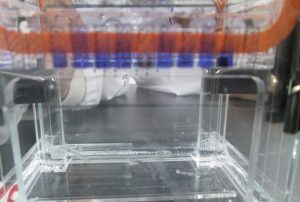

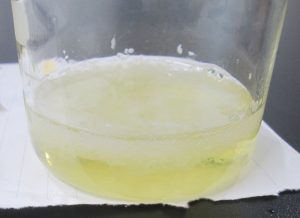

アントロン試験(糖であれば陽性)の結果です。

糖であれば青緑色になります。

水は糖ではありませんので反応しません。

No.1は反応してないようです。

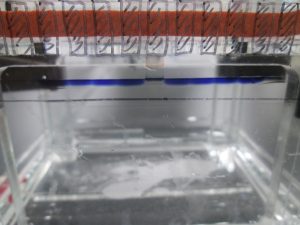

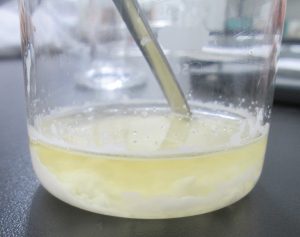

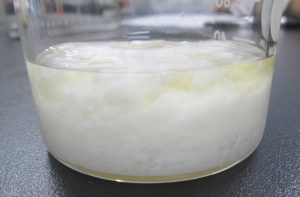

ベネディクト試験(還元糖であれば陽性)の結果です。

還元糖は赤色沈殿ができます。

No.2、3、4、5に赤色沈殿があるようです。

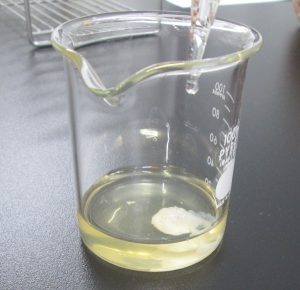

バールフェズ試験(単糖類であれば陽性)の結果です。

単糖類であれば赤色沈殿ができます。

No.2、3、4に赤色沈殿があるようです。

No.7は白く濁っています。

セリワノフ試験(ケトースであれば陽性)の結果です。

ケトース(ケト基をもつ単糖類)であれが紅色になります。

No.3、6が紅色になったようです。

ビアル試験(ペントースであれば陽性)の結果です。

ペントース(五炭糖)であれば青緑色になります。

No.4が青緑色になったようです。

最後にヨウ素反応(デンプンであれば陽性)の結果です。

デンプンであれば青紫色になります。

No.7が青紫色になったようです。

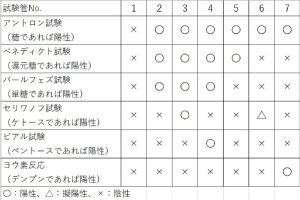

以上、6種類の定性試験を行い、

試験管7本の同定を行いました。

写真では少しわかりずらいので、

一覧表にしてみました。

一覧表をもとに、

みなさんも同定をしてみてください。

今回使用した糖類です。

単糖類(キシロース、グルコース、フルクトース)、

二糖類(マルトース、ショ糖)、

多糖類(デンプン)、

水

補足:還元性有(単糖類とマルトース)、

ケトース(フルクトース)、

ペントース(キシロース)

みなさん、いかかですか。

7本の試験管を同定できましたか。

それでは答え合わせです。

No.1(水)、

No.2(グルコース)、

No.3(フルクトース)、

No.4(キシロース)、

No.5(マルトース)、

No.6(ショ糖)、

No.7(デンプン)となります。

ショ糖は、フルクトース(ケトース)を含んでいますので、

セリワノフ反応で擬陽性を示します。

2年生のみなさん、次回は実技試験です。

頑張っていきましょう。