みなさん、こんにちは。

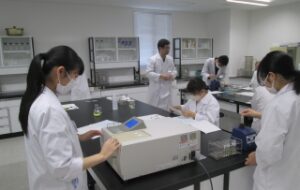

バイオコース1年生は、入学して初めての資格試験となる「乙種第4類物取扱者試験」にチャレンジしています。

例年だと、6月頃に全員で毒物劇物取扱者試験を受験して、その後に危険物取扱者試験にチャレンジとなりますが、今年度は新型コロナウイルスの影響により毒物劇物取扱者試験が延期となり、危険物取扱者試験が先になっています。

また、できるだけ全員一斉に受験というのは行いづらい状況なので、今年度は各自のタイミングで受験するということにしています。

2年生に進級すれば、甲種危険物取扱者試験の受験資格が得られるので、それを目指して、今は乙種の受験を見送っている人もいます。

すでに乙種第4類危険物取扱者試験を受験した学生の試験結果は、受験者14名のうち11名が合格(合格率79%)です。

合格された受験生のみなさん、本当におめでとうございます。

中には、「満点で合格しました!」と報告してくれた学生さんもいて、「すごいね!よく頑張ったね!」と声をかけましたが、きっと今後の自信につながるだろうと確信しています。

私もうれしい報告で、幸せな気持ちになりました。

不合格者もあと1問・2問の差で不合格と、惜しい結果だったようです。本当に悔しいと言っておりました。

こちらは合格できるように、私がもう少しサポートをしっかりしてあげていればという、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

サポートをさらに充実させられるように見直したいと思います。

合格したいと誰もが思うことですが、不合格となることも長い人生の中では必要な経験なのかもしれません。

心から悔しいと思えるのは、一生懸命に勉強したからこそ、そう思えるのです。

よろこびも悲しみも本気で感じられる人生を歩みたいですね。

そのためにも自分なりに一生懸命になることは重要なのだろうと思います。

不合格という失敗をそのままにせず、しっかりと修正して次は結果を出す・・・そうすれば、不合格の経験も活きてくると思います。

すでに次の受験の申込みを・・・という不合格者もおりますが、「頑張ってほしい!!」と心から思いますし、応援しています。

↓↓クリックお願いします