こんにちは(^_^)

動物看護専門雑誌asを読んでいたら、卒業生が載っていました!!

4期生のWさんです。

動物看護師になって、もう5年もたつのですね(^∪^)v

卒業生が元気に活躍しているのが知れて、とても嬉しかったです♪

↓↓クリックお願いします

こんにちは(^_^)

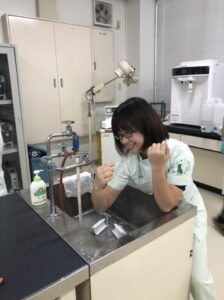

外科看護実習で、手術前の手洗いの1つスクラブ法をしました。

手洗い法は、主にスクラブ法・ラビング法・ツーステージ法の3種類あります。

病院によって手洗い方法はかわるので、どの方法にも対応できるようにしていきましょう♪

スクラブ法は、ブラシとスクラブ剤を用いて手洗いする方法です。

時間と回数をかけて洗うので、しっかり洗うことができます。

爪先から腕まで、ブラシを使って丁寧に洗っていきます(^∪^)

洗う順番は、爪→指→手の甲→手のひら→手首→腕になります。

この時、洗い終わったところには、戻ってはいけません(手首を洗った後に指を洗うなど)

あと大事なのは、手は常に肘より高い位置を保つことです!!

洗っている後ろから、厳しいチェックが入ります(笑)

水で流すときも手の位置は下げてはいけません!!

更に周りの物に触れてしまうと菌などがついてしまうので、周りにも注意して洗わないといけません(>_<)

水で流せたら、滅菌タオルで拭いていきます。

拭く順番も爪先から拭いていき、最後が腕になります。

手首から肘にかけて拭く時は、タオルで輪を作ってまわしながら拭くのがポイントです(^_^)

タオルでしっかり拭けたら、手洗い完了です♪

スクラブ法は、最低でも10分洗わないといけません。

その間はずっと手を上げっぱなしでしたので、学生の中には

洗い終わった後に、手がプルプルしている子もいました(笑)

普段の手洗いでも、爪先からしっかり洗うことを心がけていきましょう!!

↓↓クリックお願いします

みんさん、こんにちは。

動物看護コース1年生が超音波検査をおこないました(^^♪

はじめに、超音波とは、人間が聞き取ることができる音より更に高音域の音波振動のことをいいます。

超音波検査はその超音波を利用して、動物の体内臓器の状態を非侵襲的に知ることができる生体検査です。

エコーという装置を使うため、別名エコー検査とも呼ばれます。

特に、エコーは心臓、肝臓、膀胱、脾臓、子宮等の軟部組織の観察に優れ、産婦人科では胎児の状態を観察する際に使用されます。

獣医療においても超音波検査を行います。

人間を検査する際と異なり、動物の動きを静止させなければなりません。

動物看護師は正確な診断のために、確実な保定をすることが求められます。

超音波検査の内容によっては、長時間保定をすることも有ります(; ・`д・´)( ゚Д゚)

日常生活のなかで、体力をつけておきましょう♪

↓↓クリックお願いします

みなさん、こんにちは。

今回はハムスターの「頬袋」についてご紹介します♪

こちらは本学が飼育するゴルーデンハムスターです。

ゴールデンハムスターの体長は15~20センチが一般的で、赤茶色の背中が特徴です。

ハムスターは口腔に頬袋をもちます。

人間と異なり、上顎と下顎の間に隙間があり、そこの粘膜状の袋を頬袋と呼びます。

主に食料を一時的に蓄える役割があります。

写真は頬袋に食餌を詰めている様子です。

腕の筋肉に見えますが、膨らみは頬袋です。

沢山はいっていました( ゚Д゚)

欲張り君で、かわいいですね♪

動物種によって身体の構造、解剖学が異なります。

実際に見て、触れて覚えましょう。

↓↓クリックお願いします

みなさん、こんにちは。

当学科動物看護コースがいつもたいへんお世話になっている横浜獣医師会より、3月8日(日)に開催される市民フォーラムのご案内をいただきました。

フォーラムでは、横浜・八景島シーパラダイス アクアリゾーツ支配人 大津大 氏により「水族館の裏側~獣医師の仕事と動物たちの裏の顔~」というテーマで講演が行われます。

興味深い内容ですね!!!

会場は、横浜市社会福祉センターホール(JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅徒歩3分)です。

参加無料ですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?

2020市民フォーラム

↓↓クリックお願いします

みなさん、こんにちは。

1月10日(金)に動物看護コース1年生の動物臨床検査学実習 Ⅰ で、目黒寄生虫館の見学実習を行いました。

当日はひとりの遅刻もなく、見学実習先である目黒寄生虫館に集合できました。

本実習ご担当のSH先生から、目黒寄生虫館は世界で唯一の寄生虫専門の博物館であること、個人の財で建てられたこと、個人や団体の寄付で運営されていることなどが、見学実習の最初で説明がなされました。

展示を見ながら、SH先生のご説明に熱心に耳を傾ける学生達・・・

SH先生の動物寄生虫学の授業で学んだこと、動物臨床検査学実習 Ⅰ で経験したことなどを思い出しながら、展示を見ていきます。

寄生虫のことに関して、自分で興味を持ったことをレポートにまとめるように課題が出ていることもあり、

展示を真剣に見て、興味があるものを中心に写真を撮っている姿が見られました。

どんなユニークなレポートが提出されるか、楽しみですね。

↓↓クリックお願いします

みなさん、こんにちは。

さく日は、成人の日でした。

当学科2年生の多くも成人式に出席したと思いますが、新成人のみなさん、おめでとうございます。

これからみなさんのますますのご活躍をお祈り申しあげます。

さて、先日、動物看護コース2年生がワクチン投与前準備について学びました。

動物病院ではワクチンの投与前に、動物看護師がワクチン薬を準備します。

ワクチン薬は溶液と溶媒の薬品を溶解して作成します。

はじめにワクチン溶液を薬瓶(バイアル)から、シリンジで吸引します。

必要量を正確に計りとります。

この際に、シリンジ内の空気の粒(気泡)が針先まで無いようにします。

気泡が血管内に入ることを防ぎ、投薬量を正確にします。

気泡を除く時は、内筒を下げてから、指ではじくと上手くいきます。

次に、ワクチン溶液でワクチン溶媒(粉状)を溶解します。

作ったワクチン溶液を再度シリンジへ吸引します。

さいごに吸引時に使用した針を外し、新品の針に付け替えます。

これにより、先が滑らかな針でワクチンを体内へ投与することができ、投与時の痛みが軽減されます。

飼い主さんの多くは冬の終わりから春にかけて、動物病院へワクチン接種をしに来院します。

とても忙しい期間になるので、正確で手際の良い作業ができるように心がけましょう♪

↓↓クリックお願いします