バイオコース2年生は学校へ登校するのも残り2か月弱となりました。

動物看護コースは統一試験対策授業があるので2か月半くらいかな。

この間、入学式だったと思ったのに。。。早いものですね。

卒業アルバムの個人写真撮影を行いました。

今年は新校舎の工事を行っているため、2号館の実習室で撮影が行われました。

1年生の実習中。。。お邪魔しまぁ~す。

思い思いのポーズでの撮影です。

アイテムを持ったり。

ポーズを決めました♬

マネージャーからアドバイスも。

「Hi。笑顔で。」

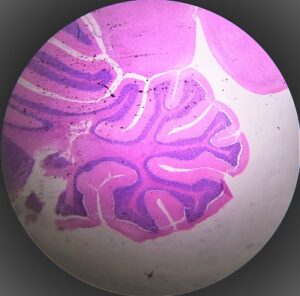

実習器具も使っちゃいます。

とても、いい表情頂きました!(^^)!

素敵な卒業アルバムを作成しましょう(⋈◍>◡<◍)。✧♡

↓↓クリックお願いします