こんにちは(^_^)

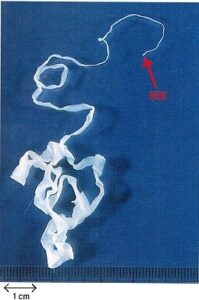

外科動物看護実習 Ⅰ でメスについて学びました。

メスは組織を切開する上で欠かせない器具です。

取り扱いを間違えてしまうと自分が怪我をしてしまう恐れがあるので、正しい扱いかを覚えることがとても大切です。

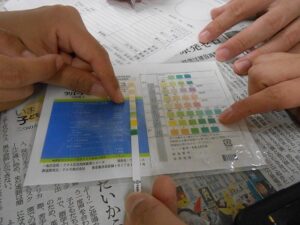

先ずは持針器やペアン鉗子などでメス刃を持ち、スライドさせて刃をメスホルダーに装着していきます。

取り付ける時と取り外す時で刃を持つところが違うので注意です!!

始めは持針器で持つ刃部分が狭く、上手く持てなくて大変でしたが何回か繰り返したらコツがつかめて装着できました(・∪・)

メスはどの手術でも必ずと言っていいほど準備されている器具です。

しっかり覚えていきましょう(^∪^)v

↓↓クリックお願いします