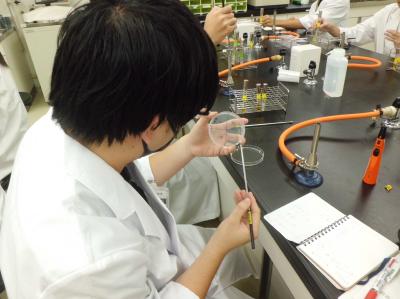

1年生の細胞組織学実習で、

細胞培養を行いました。

各自、

ミエローマ細胞を1週間培養し、

細胞数を求めました。

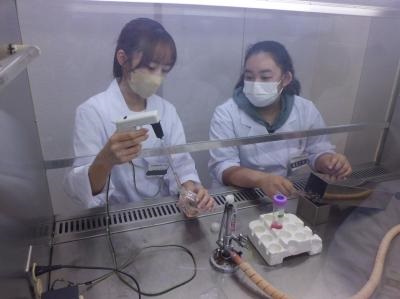

倒立顕微鏡を使って細胞を観察します。

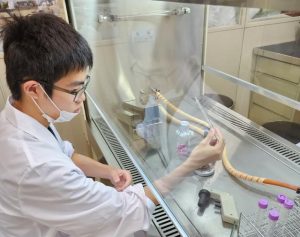

細胞を培養フラスコから剥がして遠心し、

細胞を集めます。

アスピレーターで培地を取り除きます。

細胞を吸わないように注意して!

細胞をタッピングによりほぐします。

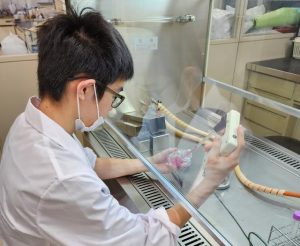

滅菌ピペットは、

軽く火炎滅菌してから

電動ピペッターへ取り付けます。

培地を加えてピペッティングし、

細胞浮遊液を調製します。

泡立て注意です。

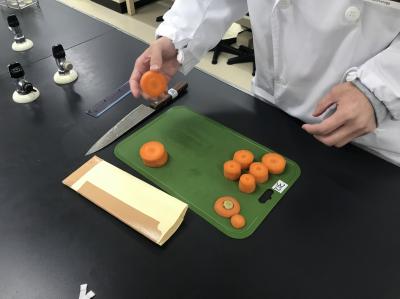

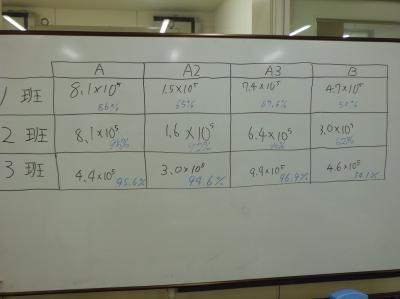

細胞浮遊液1容と、

トリパンブルー液1容を混ぜて、

血球計算盤へ入れて細胞数をカウントします。

生細胞数、死細胞数とカウントして、

生存率も求めます。

1週間そのまま培養したフラスコは、

死細胞が多かったようです。

途中で培地を加えたり、

細胞数を減らしたフラスコの細胞は、

生細胞数が多く、生存率が高くなりました。

細胞を育てるにはお世話が大切ですね。