みなさん、こんにちは。

ご飯中の方はご注意ください。

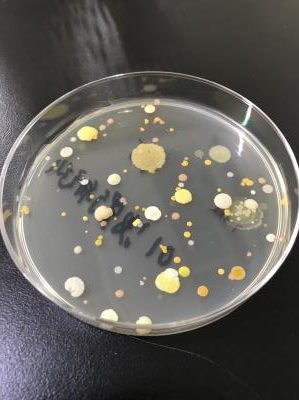

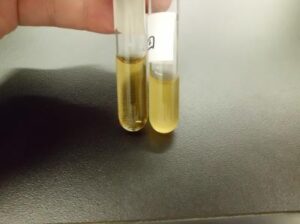

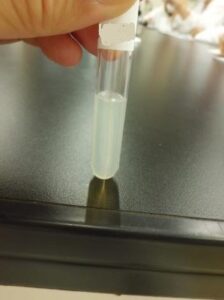

微生物学実習の「環境中の微生物」で行った落下細菌の培養、

「手洗いと消毒の効果」を見るための手洗い前後の培地比較・・・

実習で観察後、常温でしばらく放置して培養?!してみました。

その結果が以下の写真です。

いろいろな微生物が存在することが、これを見てもわかりますね。

しかし、地球上に存在する微生物で培養できるものは、5%程度などと言われることがあります。

ここからも微生物の世界の奥の深さを感じますね。

ちょっと刺激が強すぎましたか!?

ごめんなさい。

その後、この培地はオートクレーブされました(笑)。