みなさん、こんにちは。

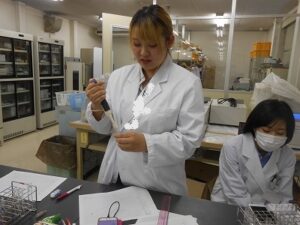

少し時間が経過してしまいましたが、DVMs どうぶつ医療センター横浜の説明会を学内で開催していただきました。

社長のYM先生に懇切丁寧なご説明をいただき、参加した学生も刺激を受けたようです。

DVMsどうぶつ医療センター横浜さんには、当学科卒業生のHSをご採用いただいており、2年生の中にも就職を視野に入れて、動物病院実習受け入れをお願いしている者もおります。

YM先生、事務長のAK様、お忙しい中、このような機会をいただき、誠にありがとうございました。

↓↓クリックお願いします