みなさん、こんにちは。

これから、当学科バイオコース2年生の内定者紹介をしていきます。

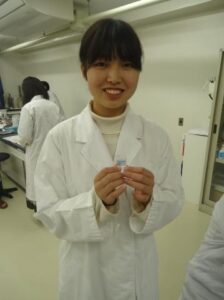

就職内定者紹介の初回は、ニプロ株式会社から内定をいただいているIMさんをご紹介します。

それでは、IMさんにインタビューしてみましょう。

「就職活動はどうでしたか?」

私の受験した企業は、採用試験として筆記試験と面接(2回)がありました。

筆記試験対策としては書店でSPI対策本を買い、毎日勉強しました。

面接対策は春休みにほぼ毎日学校に通い、多くの先生と面接練習を行いました。

最初は人に説明することや順を追って話すことに慣れていなくて、言いたいことの1割も言えていませんでしたが、だんだん自分の言いたいことを言えるようになりました。

その練習の成果が出て、面接ではしっかりと自分が伝えたいことを面接官に伝えられたと思います。

「卒業後はどんな仕事に携わりますか?」

細胞培養技術者として、再生医療にかかわる仕事をします。

脊髄損傷治療のために、患者様自身の細胞をお預かりして、それを培養する仕事に携わる予定です。

「将来の夢は?」

再生医療を通して、いろいろな意味で人の役に立つ人間になりたいと思っています。

「ブログを見てくれている人へのメッセージ」

再生医療には、無限の可能性があります。

あなたも再生医療で社会に貢献してみてはいかがでしょうか!?

↓↓クリックお願いします