こんにちは(^_^)

卒業生が遊びに来てくれました♪

学校犬とハイチーズ(^∪^)v

Mさんはマロンが特に大好きで早速オヤツをあげていました(笑)

Hさんは後輩達とハイチーズ!!

2人とも今年の4月から動物看護師として働いています!!

色々と大変なこともあるみたいですが、これからも頑張ってください☺

↓↓クリックお願いします

こんにちは(^_^)

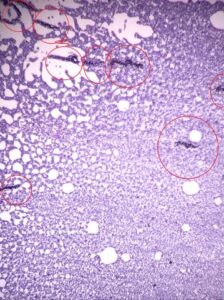

寄生虫学の授業で生きているミクロフィラリアの観察をしました。

先ずはフィラリアとミクロフィラリアについて学びます。

今回は直接血液をスライドガラスに垂らして観察する直接法と塗抹をひいて染色した方法で観察しました。

直接法では動いているミクロフィラリアを観察できました(*^∪^*)

うねうねと血液の中を動いているミクロフィラリアを観察した学生達は、思っていたよりも動きが速かったのと数が多かったことに驚いていました!!

残念ながら写真だとわからなかったです、、、。

こちらは染色したミクロフィラリアです。(赤丸の中にミクロフィラリアがいます)

今はフィラリア薬を飲んで駆虫している家庭が多いので、生きているミクロフィラリアを見られる機会はなかなかないです。

東京都・神奈川県の動物病院で働いている動物看護師さんの中では、生きているミクロフィラリアを観察したことがない人もいるみたいです。

そのため今回、生きているミクロフィラリアを観察できたのはとても貴重な体験でした!!

今後飼い主さんにフィラリアについて説明するときは、今回のことを思い出して説明してあげてください(^_^)v

↓↓クリックお願いします

みなさん、こんにちは。

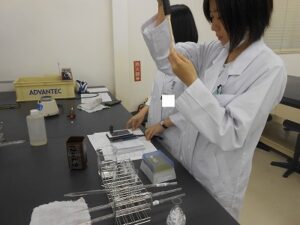

今回は動物看護コース2年生の生化学実習の様子をご紹介します。

獣医療においてもヒトの医療と同じく、血液中の成分を測定することにより病気の原因を調べます。

通常現場ではドライケムという測定器を使用することで簡単かつ迅速に測定をするのですが、この授業ではこのドライケムの測定方法と同じ原理を用いて、学生自らの手で測定をします。

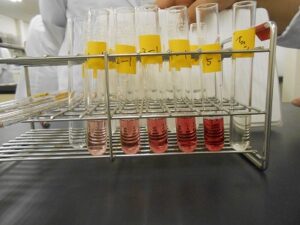

1期より続いている生化学実習、2期のはじめの授業では「血清中のグルコース濃度の測定」を行いました。

まずはマイクロピペットを使い、グルコース標準液を段階希釈します。

段階希釈した各試験管から一定量をとり、発色液を混ぜて、37℃で反応させます。

写真左から右へ徐々に色が濃くなっているのがわかるでしょうか?

この発色の程度(吸光度)を分光光度計を使って、測定します。

(写真右端の試験管は試薬ブランクです。これを基準に吸光度を測定します。)

この結果からグルコース濃度とその吸光度との関係をグラフにします。

これを検量線といいます。

次に学校の飼育動物の血液から分離した血清をサンプルとして、発色液との反応を行います。

そして、この吸光度を測定します。

先に作成した検量線をもとに、飼育動物の血清中のグルコース濃度を求めます。

将来、動物病院でこういった細かい手技による検査はする機会は少ないですが、今回の授業を通して、生化学検査の原理や基本操作を体感することができたのではないでしょうか。

次回の生化学実習も楽しんで行いましょう。

↓↓クリックお願いします

みなさん、こんにちは。

少し時間が経過してしまいましたが、6月16日(日)に行われた神奈川県毒物劇物取扱者試験(一般)の正解予想を以下に記載しますので、参考に具してください。

[法規]

21221 12222 27598 21121 31221

[基礎化学]

32124 31413 79186 32145 42156

[性質・取扱]

14325 41523 13254 24135 32312

[実地]

24315 31254 32145 11321 11332

今年の応用生物科学科1年生の合格予想は、非常に厳しい結果になりそうです。

正式な結果は、7月8日(月)の合格発表を待たなければなりませんが、個々の学生さんが今回の結果を踏まえて、いろいろなことを考えていただく機会になればと思っています。

私、hana は正解予想を作成する上でミスを連発して、take先生に指摘を受けました。

「問題をよく読まなければいけないよ。」と学生さんには伝えているのに、これではいけないなと反省しています。

「老化かな?」とも思ってしまいますが、それを認めてしまうと老化が加速しそうなので、そのようには思わないようにして、しっかりと修正したいと思います。

↓↓クリックお願いします

こんにちは(^_^)

動物看護実習Ⅱで血液検体採取と血液検査を行いました。

今回使用する採血管は3種類です。

血清を採取するためのプレーン管、血漿を採取するための抗凝固剤入りの採血管(EDTAとヘパリンの2種類)です。

検査内容によって抗凝固剤をかえていきます。

今回は生化学検査(ヘパリン)と血球計算(EDTA)用に2種類の抗凝固剤を使用します。

また他の授業で使用する血清も採取していきます。

まずはそれぞれの採血管についてと扱い方について学びます。

採血していきます。

多めに血液が必要なため頸静脈から採血します。

採取した血液はすぐに採血管に入れます。

血液が固まらないように最初に抗凝固剤入りの採血管に入れます。

採血管が3種類もあるので慌てそうになりますが、血球を壊さないようにゆっくり注意しながら入れていきます。

採血管に入れたら抗凝固剤と混ぜるために転倒混和します。

その後に遠心分離します。

血清は20分放置してから遠心分離します。

血漿はすぐに遠心分離します。

それぞれ採取方法が違うので注意していきましょう(>∪<)

血液検査はまたの機会に紹介します♪

↓↓クリックお願いします

こんにちは(^_^)

耳垢検査と耳処置保定を行いました。

ワンコ達の耳は人と違って外耳が垂直になっているので奥が汚れているか気がつきにくいです。

特に垂れ耳ワンコは汚れがたまりやすいので要注意です(▽・ω・▽)

しっかり奥までチェックしていきましょう(^_^)v

先ずは耳以外の全体チェックをしていきます。

耳処置の時は頭が動かないようにと外耳道をふさがないよに保定をしていきます。

耳全体を確認して綿棒で耳垢をとります。

検査と一緒に耳掃除もしていきます。

採取した耳垢はスライドガラスにスタンプして染色し顕微鏡で観察します。

多少の汚れはありましたが、異常なしでした(*^∪^*)

これからもチェックお願いします!!

↓↓クリックお願いします