みなさん、こんにちは。

今回は動物看護コース2年生の動物看護実習で行われた、「強制給餌」についてご紹介します。

動物病院では患者動物が何らかの理由により、自力で食事をすることが難しい場合、「強制給餌」という方法を用いて食事をします。

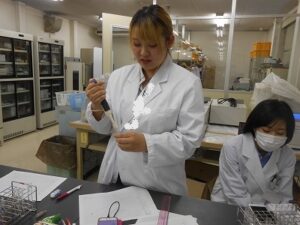

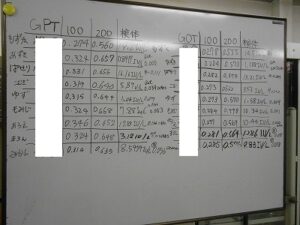

授業では数種類の強制給餌方法を実践しました。

患者動物の鼻の頭や、口腔内の歯肉に食べ物を貼り付け、動物自身が舐めとる方法です。

動物への負担が少なく、比較的簡単なため、飼い主さんが自宅でできる方法の一つです。

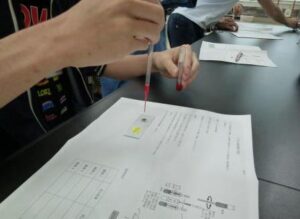

開口が難しい動物へ給餌をする際は、歯と歯の隙間からシリンジ(注射器)を使い、少しずつ流し入れます。

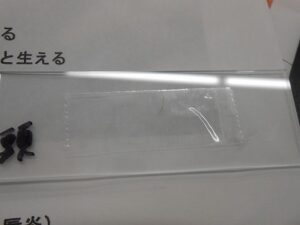

口からの食事の摂取が難しい場合には、栄養カテーテル(写真:細い管)を使い、鼻から胃へ食べ物を送ります。

授業では栄養カテーテル内にドッグフードを詰まらせずに流す練習をしました。

食べ物の粒子が大きい場合や粉状の場合は、乳鉢と乳棒を使い、水と混ぜ合わせることで滑らかな状態にします。

ちなみに、学校のわんちゃん達は沢山ごはんを貰うことができ嬉しそうでした。

今回の強制給餌に限らず、動物の負担や不安を少しでも減らす方法を選択できる、動物看護師を目指してほしいですね。

↓↓クリックお願いします