みなさん、こんにちは。

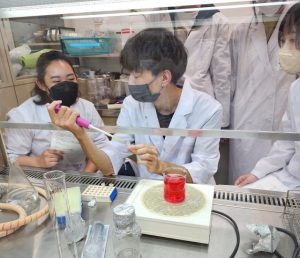

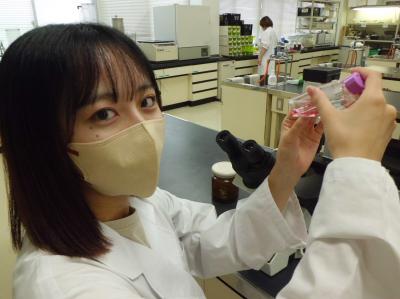

進路決定者紹介の3回目は、

ニプロ株式会社に内々定しているYAさんです。

それでは、YAさんにインタビューしてみましょう。

※本人が作成してくれた内容をそのまま掲載しています。

―――「就職活動はどうでしたか?」

就職活動がはじまったばかりの1年生の冬頃は、

就職活動未経験ということもあり、不安が大きかったです。

会社説明会も採用試験も、もちろん初めてのことだったので、

実感が湧かなかったというのが正直なところです。

しかし、自分の就きたい再生医療の分野で、

しかも、ここで働きたいと思っていた会社からの求人だったので、

採用試験に挑戦しようと決意しました。

筆記試験は問題集で対策をして、

面接では先生の指導のもと、何度も練習を繰り返しました。

実際の面接では練習の成果を出すことができ、

自分らしく話せたと思います。

人事部の方にもよかったというお言葉をいただき、

2か月以上続いた就職活動で自分の成長につながる、

よい経験ができました。

―――「卒業後はどんな仕事に携わりますか?」

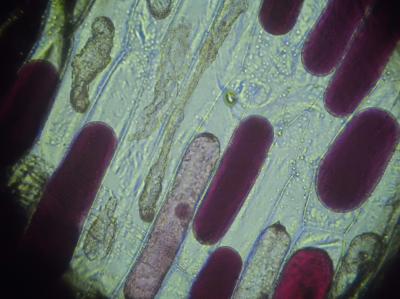

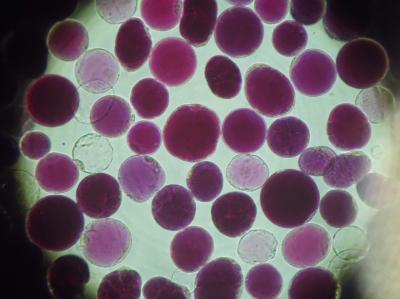

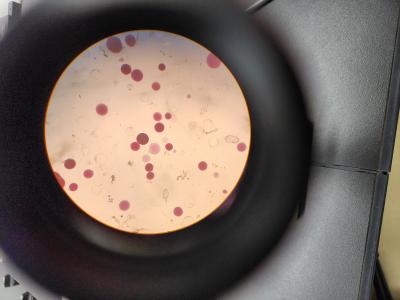

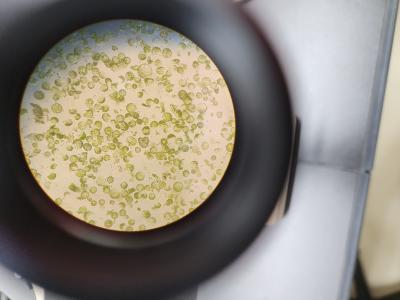

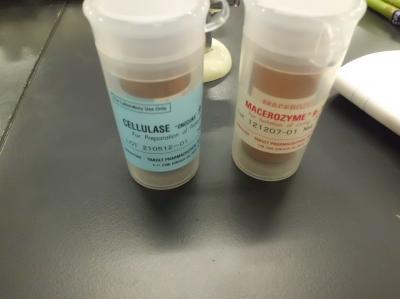

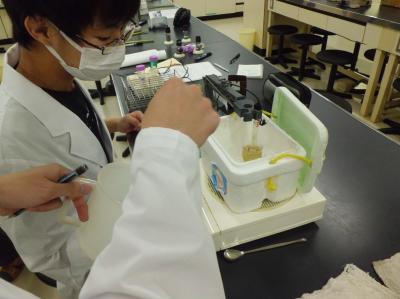

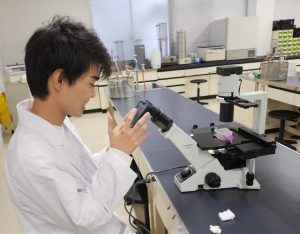

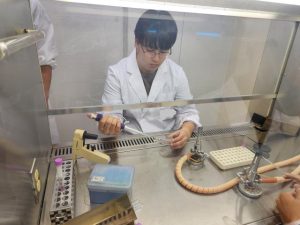

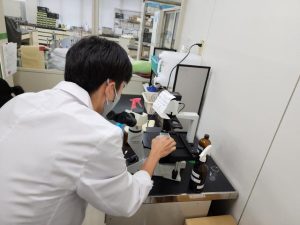

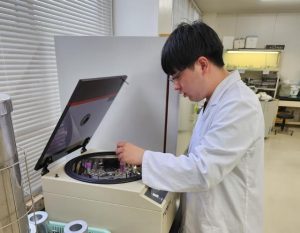

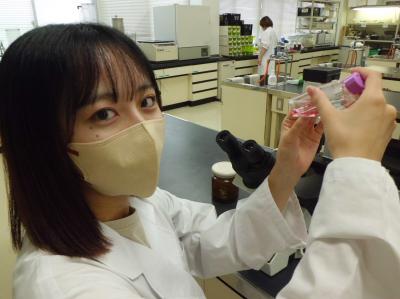

入社後は再生医療の分野で、主に細胞の培養を行います。

患者様の細胞を培養し、その細胞を治療に利用することで、

失われていたものが機能するようになるなど、

病気の改善を行うことができます。

この職業は、患者様に大きな希望を与えることができる職業です。

間接的ではありますが、たくさんの人の命に関わる機会があるため、

とても重要な仕事だと思っています。

―――「将来の夢は?」

私は将来、たくさんの患者様の力になれるような技術者になりたいと思っています。

この夢を実現させるためには、たくさんの時間と努力が必要になります。

そのため、就職先で今の自分に無いものを補い、

自分が興味を持っている分野で、

自分の力が発揮できるように努めたいと思います。

―――「ブログを見てくれている人へのメッセージをお願いします。」

筆記試験や面接は、本番までしっかりと対策をして、

分からないことがあったら、先輩や先生、

既に就職活動が終わっている友達や経験者である先輩に聞いて、

情報をたくさん得ておくとよいと思います。

面接では、先生やキャリア支援室の方々に手伝ってもらい、

話す練習をしておくことで、本番までに自信がつきます。

その際は自分の一番伝えたいことを決めておいて、

それを軸に話すことをおすすめします。

本番は固くなりすぎず、なるべく自然体でいけるようにした方がよいです。

―――YAさん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。