みなさん、こんにちは。

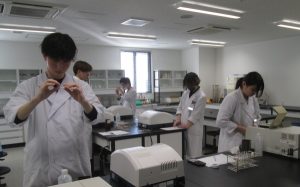

1年生の化学実習の最後は、実技試験です。

化学実習で学んだことを確認しながら試験を行いましたので、その様子をご覧ください。

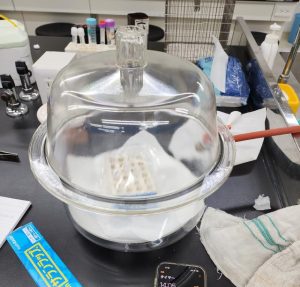

まずは、準備からです。これから行う実技試験の操作手順を考えます。

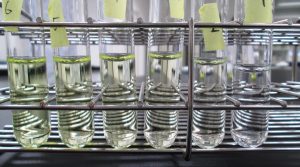

操作手順に従って実技を行っていきます。

最初の準備に取り掛かったのは・・・。

普段の実習の成果が出ているようです。

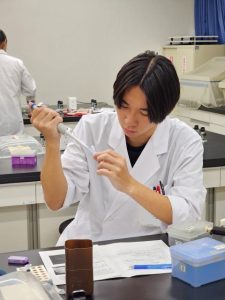

一通り操作が終わると操作手順の確認です。

メモを取りながら確認をしていきます。

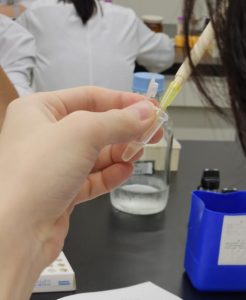

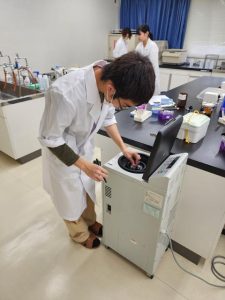

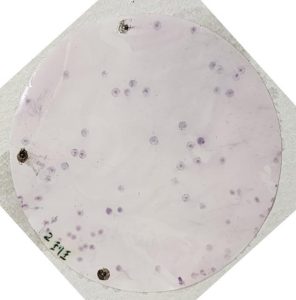

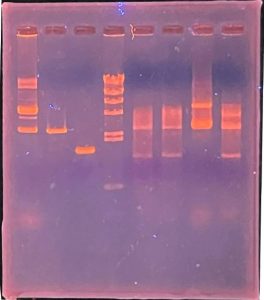

次に測定です。

機器の取り扱いもしっかりできているようです。

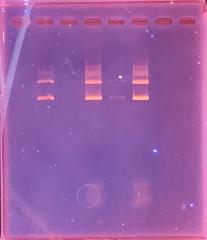

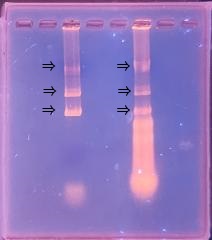

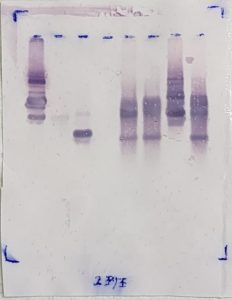

そして最後にまとめです。

しっかり測定結果をまとめてくださいね。

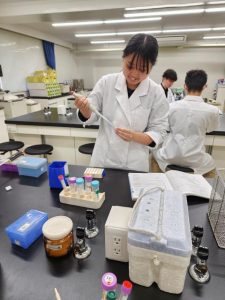

化学実習の実技試験では、1つの課題として、

「時間との闘い」(決められた時間内に操作を行なう)があります。

今回は、一定時間ごとに実習台を移動しました。

実習台ごとの操作になりますので、時間が過ぎてしまうと操作が途中になってしまいます。

そうならないように、最初に操作手順を考えてもらいました。

1年生は、しっかり考えられたようです。

操作が途中になった学生はいませんでした。

普段の実習の成果だと思います。

1年生のみなさん、実技試験はいかがでしたか。

おつかれさまでした。