みなさん、こんにちは。

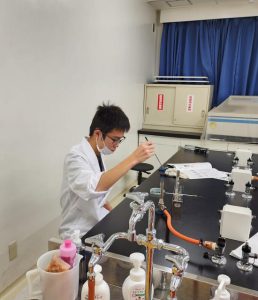

いよいよ4期も始まり、2年生のバイオインフォマティクスの授業も始まりました。

バイオインフォマティクスとは、バイオ(生物学)と

インフォマティクス(情報学)が融合した造語です。

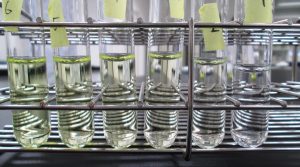

いままで実習でよく使っていたマイクロピペットをコンピュータに変えて、

バイオ関連のサイトでツールを使って、

基本的なバイオインフォマティクスの分野を学んでいきます。

初回の今回、2年生が最初に困ったことは、

バイオ関連のサイトはほとんど英語だということです。

2年生のみなさん、少しずつ慣れていきましょうね。

今回の授業では、バイオ関連サイトの紹介と塩基配列の取得を実施してみました。

今年の2年生は、いつもよりすんなり取得ができたようです。

英語に少し抵抗があったようですが、ツールを使う上では、

それほど問題はなかったようです。

2年生のみんさん、これからいろいろなサイトを見ていきますので、

今まで勉強してきたことを振り返りながら頑張っていきましょう。