みなさん、こんにちは。

きのうバイオ通信でお届けした「アガロースゲル電気泳動」のブログと同じ内容で、違う人がその内容を書いてみました。

視点や表現の違いという観点から見ていただくと、また違った面白さがあるかもしれません。

ご覧ください。

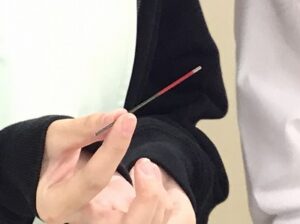

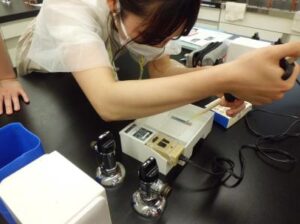

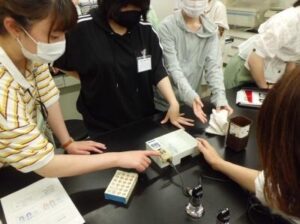

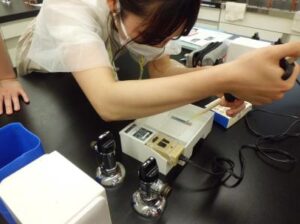

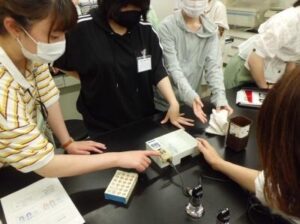

1年生の「検査機器総論」の授業で、電気泳動の際に行われるアプライを体験しました。

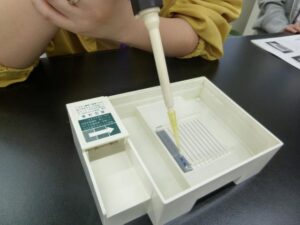

アプライは、ゲルに開いた穴であるウェルにローディングバッファーと混ぜた試料やマーカーを入れることです。

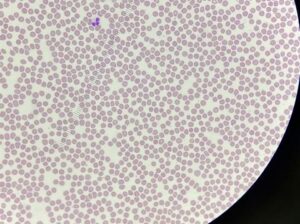

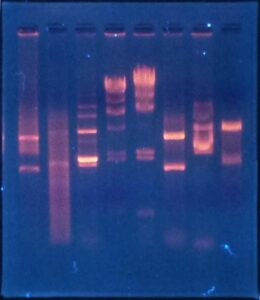

ゲルを使った電気泳動には、アガロースゲル電気泳動やポリアクリルアミドゲル電気泳動などがありますが、必要に応じてそれを使い分けます。

今回はアガロースゲルを使って、試料のアプライを体験しました。

アプライは簡単に見えますが、基本をしっかり知っていて行わないとゲルを傷つけたり、スマイリングの原因になったり、適切な試料量をアプライできないなど、電気泳動がしっかりできない原因となります。

アプライが終わったら、フタを閉めて電気泳動をスタート!

電気泳動は、遺伝子検査などでは普通に行われるものです。

バイオの分野だけでなく、獣医療の分野でも利用されているものです。

しっかり理解できたかな!?

※ウェルは、ローディングバッファーと混ぜた試料やマーカーを入れる穴

※ローディングバッファーには、試料やマーカーを沈みやすくする役割をする比重が大きいグリセロールやフィコールが、電気泳動の進行具合を確認するためにキシレンシアノールやブロムフェノールブルーなどの色素が含まれていて、アプライ前にこのローディングバッファーと試料を混ぜてアプライします。

※スマイリングは、電気泳動のバンド[ゲルの分子ふるい効果により分離されたDNAやタンパク質がそれぞれの大きさ(密度)により分離されたもの]は通常はまっすぐのマイナス(-)のように見えますが、笑ったときの口のように∪(スマイル)、湾曲してしまうことをいいます。

↓↓クリックお願いします