みなさん、こんにちは。

今回の生化学実習は、DNAの性質を利用してDNAの定量分析を行いました。

今回定量したDNAは、もちろん、この生化学実習で最初に行ったDNAの分離で得られたDNAです。

まずは、DNAは、紫外線を吸収しますので、この性質を利用してDNAの確認を行いました。

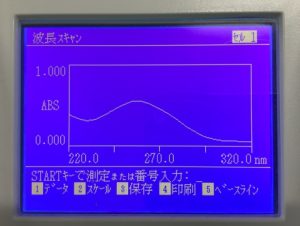

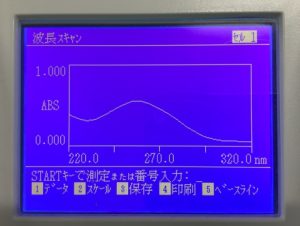

得られたDNAを確認するために、吸収スペクトルを作成しました。

吸収スペクトルから波長260nm付近に吸収極大波長があるようです。

DNAは、波長260nm付近の紫外線をよく吸収しますので、これでDNAの確認ができました。

DNAの確認だけでは物足りないので、さらにこの吸収スペクトルから

DNAの純度とDNA濃度の推定を行いました。

DNAの濃度は、波長260nmの吸収より計算で求めることができます。

そしてさらに、ジフェニルアミン法でもDNAの定量を行いました。

ジフェニルアミンは、DNAに含まれるデオキシリボースと反応し青色になります。

この青色は、結構キレイな青色です。学生も驚いていました。

今回は、検量線を用いて定量をしますので、写真はDNA標準液の反応です。

色の比較のために並べてみました。

左側が得られたDNA溶液の反応、右側がDNA標準液の反応です。

色の濃さの違いは、DNAの濃度の違いになります。

この溶液を分光光度計で測定して、検量線よりDNAの濃度を求めました。

今回の実習は、少し盛りだくさんの内容になりました。

2年生のみなさん、しっかりレポートにまとめてくださいね。