みなさん、こんにちは。

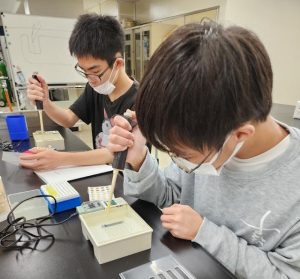

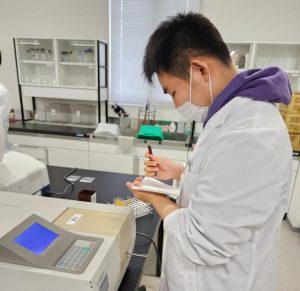

1年生の化学実習では、

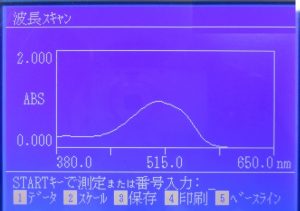

モル吸光係数を求める実習を行いました。

3期に入り、いろいろな実習を行っていますが、

化学実習では、まだまだ基本技術の確認・確認・再確認です。

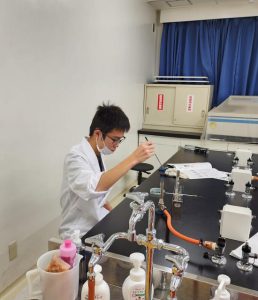

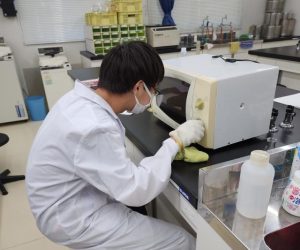

まずは、いつも通りの準備からです。

連携を取りながら進めているようです。

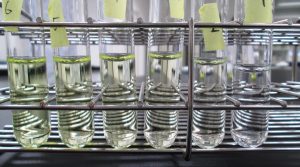

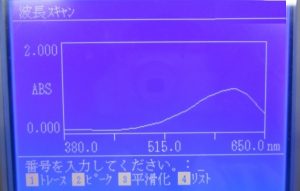

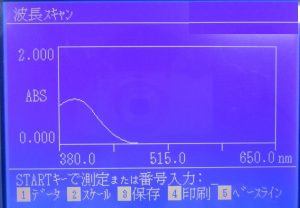

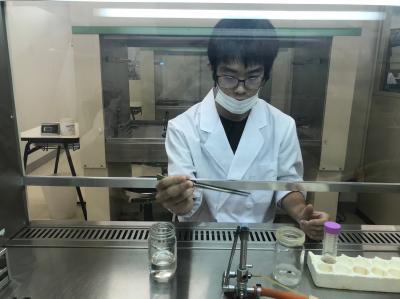

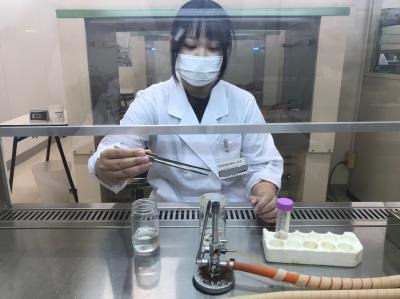

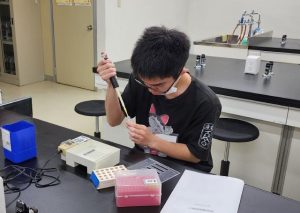

希釈系列を各自作製し、吸光度測定をします。

測定後、グラフを作成し、

結果をまとめていきます。

久しぶりのメスピペットの操作で、

少し操作が怪しい部分もありましたが、

全員、ランベルト-ベールの法則が確認でき、

モル吸光係数を求めることができました。

1年生のみなさん、

これからもしっかり取り組んで、

しっかり考えて、

技術を磨いていきましょう。