みなさん、こんにちは。

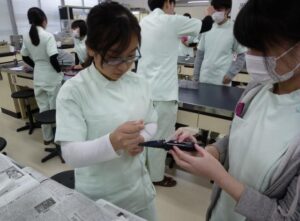

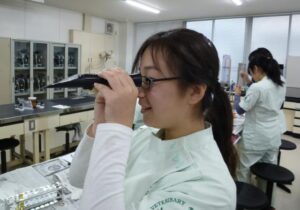

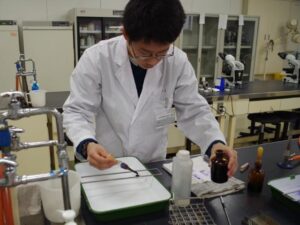

先週の金曜日(2月22日)にバイオコース27期生(平成27年3月卒)の集まりにお招きいただきました。

久しぶりにお会いしたみなさんが、仕事やプライベートについて、生き生き話されているお話を聞きながら、うれしい気持ちになりました。

本当に楽しい時間で、あっという間に時間が過ぎていきました。

お店の前が暗かったのと私のスマホの性能が悪かったのとで、写真の質が悪いのが残念ですが、またの再開をお約束して、銘々が帰路につきました。

今回はお招きいただき、ありがとうございました。

また学校にも顔を出してくださいね。

↓↓クリックお願いします