みなさん、こんにちは。

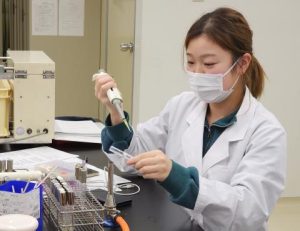

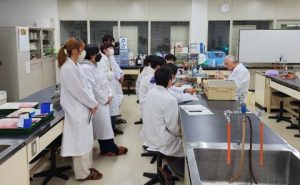

今回の応用生物科学科1年生の化学実習は、

実技試験を行いました。

実技試験の始まる前の実習室です。

項目順に実習台を移動します。

それでは、実技試験の様子をご覧ください。

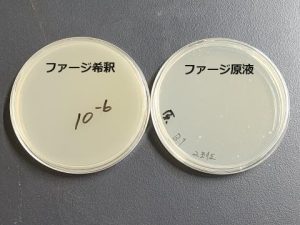

最初のグループです。

これから行う実習の手順を考えます。

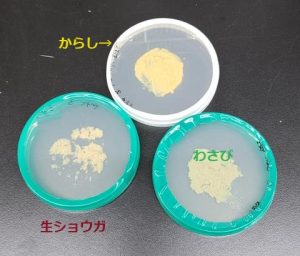

次に実習操作に入ります。

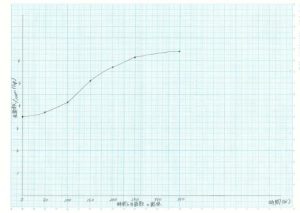

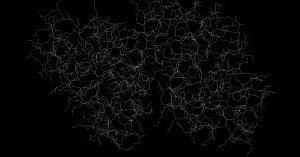

操作後、測定に移ります。

そして最後に、まとめです。

決められた時間に移動しながら、実技試験を行いました。

順調に進んでいけたようです。

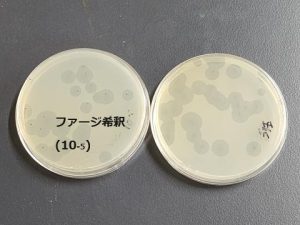

次のグループです。

第2グループは、早めに操作が終わったようです。

まとめに入っています。

おやおや・・・。

こちらのグループは立ったまま、まとめに入ってますね。

落ち着いてくださいね。

ちょっとしたミスだったり、

勘違いはありましたが、

全員無事に終了しました。

1年生のみなさん、今回の実技試験を振り返って、

しっかりと復習をしてくださいね。

お疲れさまでした。