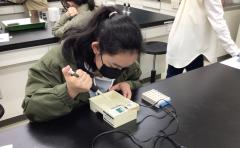

みなさん、こんにちは。

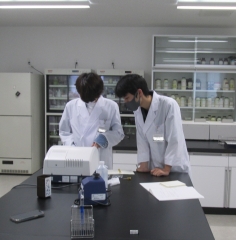

先日、卒業生のAMさんとNMさんが、

学校を訪ねてくれました。

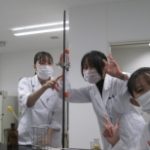

写真右から2人目がAMさん、

3人目がNMさんです。

AMさんは

2001年3月卒業のバイオ13期生、

一方、NMさんは

2014年3月卒業のバイオ26期生です。

ふたりは

ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社に

所属する先輩・後輩です。

AMさんは

センター長として業務に当たられていて、

NMさんも卒業後、

AMさんのもとで経験を重ねて力をつけ、

活躍されているようです。

ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社には、

ほかにもたくさんの卒業生がお世話になっていて、

ありがたい限りです。

卒業生が母校をこのように

訪ねてくれることはありがたいことです。

AMさん、NMさん、ありがとうございました。

機会がありましたら、また学校に顔を出してください。