みなさん、こんにちは。

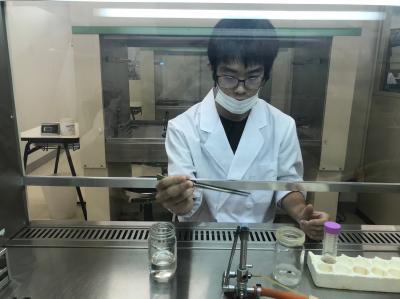

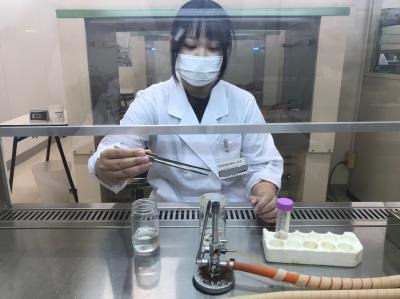

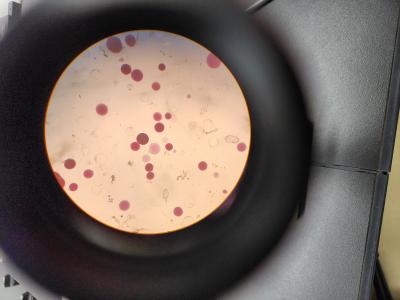

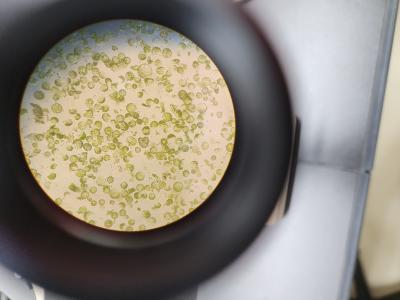

1年生の細胞組織学実習で、

植物プロトプラストを作製しました。

プロトプラストとは、

細胞壁のある細胞から細胞壁を取り除いた細胞(原形質体)をいいます。

細胞壁のある細胞を細胞融合するときには、

細胞壁があると融合できませんので、

あらかじめ細胞壁を取り除いておかなければなりません。

そのため、酵素により細胞壁を分解して、

プロトプラストの状態にするのです。

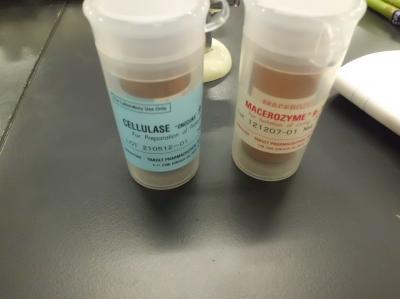

まずは植物プロトプラストの作製に使う試薬調整から・・・

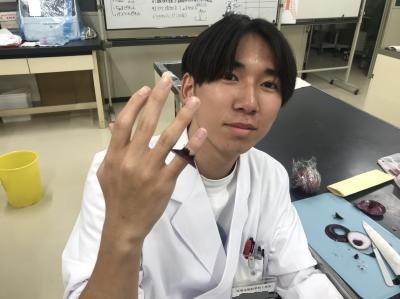

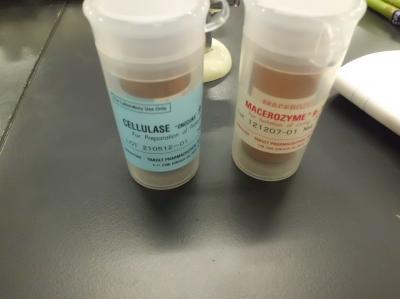

卒業生をご採用いただいている、

ヤクルト本社製の「マセロザイムR-10」と

「セルラーゼオノヅカR-10」を使用します。

「マセロザイムR-10」は、

植物の細胞と細胞を接着している接着物質を分解して、

細胞を単離する酵素です。

「セルラーゼオノヅカR-10」は、

植物細胞の細胞壁を加水分解する酵素です。

これらを使って、

植物プロトプラストを作製するための酵素液を調整します。

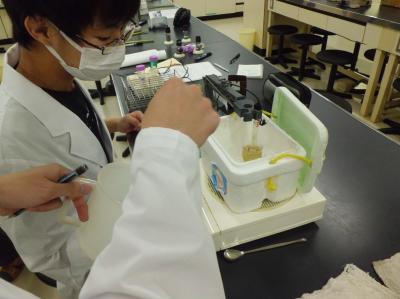

ですがこれらは酵素なので、

その調整にはいくつかの配慮が必要です。

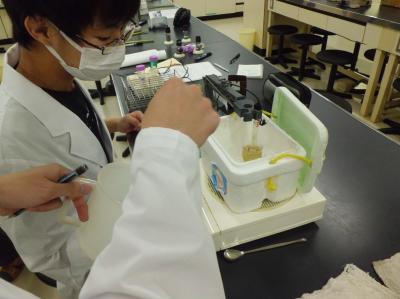

まず第一に氷冷しながら、

調整すること・・・。

氷冷といっても、氷だけで冷やすのではなく、

冷却効率を上げるために、氷水で冷やしましょう。

次に泡立てないように穏やかに撹拌しながら、

調整すること・・・。

酵素の失活を極力防ぐために、重要です。

そして、特別な指示がない限りは、

酵素は最後に入れること・・・。

デリケートな酵素を扱うときには、

やはり扱い方に注意が必要ですね。

そして、酵素液を保存するときには、

調整後すぐに濾過滅菌して、

1回分ずつ分注、冷凍保存しておきます。

ちなみに今回の酵素液は、

細胞単離酵素である「マセロザイムR-10」と、

細胞壁分解酵素である「セルラーゼオノヅカR-10」を

混ぜた酵素液なので、

酵素反応をワンステップで行う一段(階)法で利用する酵素液となります。

一方、第1ステップで細胞単離を単離させ、

第2ステップで細胞壁を分解する二段(階)法という方法もありますが、

この場合には細胞単離酵素と細胞壁分解酵素を別の酵素液として調整する必要があります。

いずれの場合も、

できてくるのは細胞壁の無いプロトプラストなので、破裂しないように、

酵素液にはソルビトールやマンニトールを加えて高張液としておく必要があります。

だいぶお話が長くなってしまいましたので、

続きは次の機会にいたします。

↓↓クリックお願いします