みなさん、こんにちは。

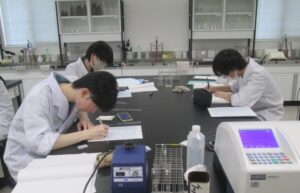

今回の生化学実習は、前回分離した卵白アルブミン溶液の定量を行いました。

以前のブログで、DNAの定量をご紹介しました。

操作の流れは、DNAの定量とほぼ同じなので、2年生に少し考えながら実習を行ってもらいました。

まずは、吸収スペクトルの作成です。

分光光度計のモニタ画面です。タンパク質の最大吸収波長は280nmになります。

卵白アルブミン溶液も波長280nm付近に最大吸収波長が出ていますね。

自動でグラフを作成してくれますが、2年生は手書きでグラフを作成します。

これも正しくグラフを書く練習です。

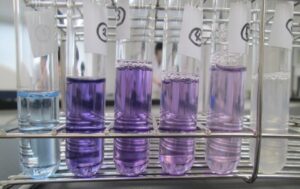

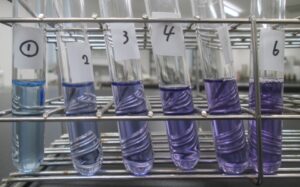

そして、いよいよ卵白アルブミン溶液の定量です。

今回の呈色反応は決まっていますが、反応をどのように行うかは班で相談をして決めてもらいました。

今回の反応では、反応時間がちょっと長いので、休憩中?

反応が終了。反応はしているようだけど、何かおかしい?いつもと違うような・・・・・。

確認をしてもう一度。今度は・・・・・。大丈夫そうです。

反応終了後、測定をして、測定結果から卵白アルブミン溶液の定量を行いました。

2年生のみなさん、いかがでしたか。まだ少し先ですが、この実習では最後に実技試験があるので、

実技試験を少し意識してもらうために、今回は各班で実習内容を考えてもらいました。

無事に卵白アルブミン溶液の定量ができました。2年生のみなさん、おつかれさまでした。

人気ブログランキング

人気ブログランキング

自動でグラフを作成してくれますが、2年生は手書きでグラフを作成します。

これも正しくグラフを書く練習です。

自動でグラフを作成してくれますが、2年生は手書きでグラフを作成します。

これも正しくグラフを書く練習です。

そして、いよいよ卵白アルブミン溶液の定量です。

今回の呈色反応は決まっていますが、反応をどのように行うかは班で相談をして決めてもらいました。

そして、いよいよ卵白アルブミン溶液の定量です。

今回の呈色反応は決まっていますが、反応をどのように行うかは班で相談をして決めてもらいました。

今回の反応では、反応時間がちょっと長いので、休憩中?

今回の反応では、反応時間がちょっと長いので、休憩中?

反応が終了。反応はしているようだけど、何かおかしい?いつもと違うような・・・・・。

反応が終了。反応はしているようだけど、何かおかしい?いつもと違うような・・・・・。

確認をしてもう一度。今度は・・・・・。大丈夫そうです。

確認をしてもう一度。今度は・・・・・。大丈夫そうです。

反応終了後、測定をして、測定結果から卵白アルブミン溶液の定量を行いました。

2年生のみなさん、いかがでしたか。まだ少し先ですが、この実習では最後に実技試験があるので、

実技試験を少し意識してもらうために、今回は各班で実習内容を考えてもらいました。

無事に卵白アルブミン溶液の定量ができました。2年生のみなさん、おつかれさまでした。

反応終了後、測定をして、測定結果から卵白アルブミン溶液の定量を行いました。

2年生のみなさん、いかがでしたか。まだ少し先ですが、この実習では最後に実技試験があるので、

実技試験を少し意識してもらうために、今回は各班で実習内容を考えてもらいました。

無事に卵白アルブミン溶液の定量ができました。2年生のみなさん、おつかれさまでした。

人気ブログランキング

人気ブログランキング