2年生の免疫化学実習でモノクローナル抗体の作製を行いました。

前回、細胞融合した細胞をまず観察します。

脾細胞とミエローマ細胞を融合するとハイブリドーマは3種類出来ます。

1.ミエローマ細胞とミエローマ細胞

2.脾細胞と脾細胞

3.脾細胞とミエローマ細胞(これがたくさん欲しい!)

HAT培地にはヒポキサンチン、チミジン、アミノプテリンが入っています。

この培地中で融合細胞を培養すると。。。

ミエローマ細胞同士のハイブリドーマは培地中のアミノプテリンによって核酸合成経路の

de novo経路が阻害されて増殖できません。

脾細胞同士のハイブリドーマは培地中で増殖できますが寿命で死滅していきます。

目的の脾細胞とミエローマ細胞のハイブリドーマは脾細胞が持つサルベージ経路を使って核酸を合成することが出来るので培地中で増殖していきます。

HAT選択法により、抗体を産生する脾細胞と永続的な増殖性をもつミエローマ細胞のハイブリドーマだけを得ることが出来ます。

目的のハイブリドーマです。

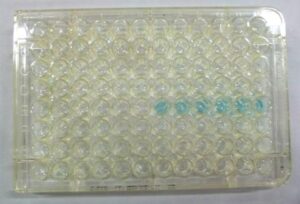

次にこのハイブリドーマがどれくらい抗体を産生しているのかをELISA法(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)で調べていきます。

前日に抗原をELISAプレートへつけておきます。

BSAでブロッキング後、ハイブリドーマの培養上清(1次抗体)をELISAプレートへ入れていきます。

1時間反応させたら、アスピレーターで抗原と結合していない余分な1次抗体を丁寧に取り除いてからPBSで洗浄していきます。

次に、ペルオキシダーゼで標識された2次抗体を加えて反応させます。

なぜ、1次抗体をペルオキシダーゼで標識しないの?と思う方もいるかもしれませんが、1次抗体に対する2次抗体をペルオキシダーゼで標識して、それを作用させることにより、ELISAの感度を上げることができるのです(1次抗体に複数の2次抗体が結合するイメージです)。

反応後1次抗体と結合していない2次抗体を洗浄で取り除き、ペルオキシダーゼの作用を受けると発色する基質を入れて発色を待ちます。

色が濃ければそれだけ抗体価が高いということです。

したがって、発色したウエルに対応した培養プレートにあるハイブリドーマは抗体価が高い細胞ということがわかりました。

この細胞をいくつか選んで培地へ浮遊させて希釈し、新しい培養プレートへまいていきます。

限界希釈法によるクローニングです。

今までは大部屋で過ごしていた細胞を個室へ分けていくイメージです。

ELISA法で抗体価を調べ、クローニングする。

これを何回か繰り返して、抗体価の高いハイブリドーマだけを探していきます。

↓↓クリックお願いします

脾細胞とミエローマ細胞を融合するとハイブリドーマは3種類出来ます。

1.ミエローマ細胞とミエローマ細胞

2.脾細胞と脾細胞

3.脾細胞とミエローマ細胞(これがたくさん欲しい!)

HAT培地にはヒポキサンチン、チミジン、アミノプテリンが入っています。

この培地中で融合細胞を培養すると。。。

ミエローマ細胞同士のハイブリドーマは培地中のアミノプテリンによって核酸合成経路のde novo経路が阻害されて増殖できません。

脾細胞同士のハイブリドーマは培地中で増殖できますが寿命で死滅していきます。

目的の脾細胞とミエローマ細胞のハイブリドーマは脾細胞が持つサルベージ経路を使って核酸を合成することが出来るので培地中で増殖していきます。

HAT選択法により、抗体を産生する脾細胞と永続的な増殖性をもつミエローマ細胞のハイブリドーマだけを得ることが出来ます。

目的のハイブリドーマです。

脾細胞とミエローマ細胞を融合するとハイブリドーマは3種類出来ます。

1.ミエローマ細胞とミエローマ細胞

2.脾細胞と脾細胞

3.脾細胞とミエローマ細胞(これがたくさん欲しい!)

HAT培地にはヒポキサンチン、チミジン、アミノプテリンが入っています。

この培地中で融合細胞を培養すると。。。

ミエローマ細胞同士のハイブリドーマは培地中のアミノプテリンによって核酸合成経路のde novo経路が阻害されて増殖できません。

脾細胞同士のハイブリドーマは培地中で増殖できますが寿命で死滅していきます。

目的の脾細胞とミエローマ細胞のハイブリドーマは脾細胞が持つサルベージ経路を使って核酸を合成することが出来るので培地中で増殖していきます。

HAT選択法により、抗体を産生する脾細胞と永続的な増殖性をもつミエローマ細胞のハイブリドーマだけを得ることが出来ます。

目的のハイブリドーマです。

次にこのハイブリドーマがどれくらい抗体を産生しているのかをELISA法(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)で調べていきます。

前日に抗原をELISAプレートへつけておきます。

BSAでブロッキング後、ハイブリドーマの培養上清(1次抗体)をELISAプレートへ入れていきます。

1時間反応させたら、アスピレーターで抗原と結合していない余分な1次抗体を丁寧に取り除いてからPBSで洗浄していきます。

次にこのハイブリドーマがどれくらい抗体を産生しているのかをELISA法(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)で調べていきます。

前日に抗原をELISAプレートへつけておきます。

BSAでブロッキング後、ハイブリドーマの培養上清(1次抗体)をELISAプレートへ入れていきます。

1時間反応させたら、アスピレーターで抗原と結合していない余分な1次抗体を丁寧に取り除いてからPBSで洗浄していきます。

次に、ペルオキシダーゼで標識された2次抗体を加えて反応させます。

なぜ、1次抗体をペルオキシダーゼで標識しないの?と思う方もいるかもしれませんが、1次抗体に対する2次抗体をペルオキシダーゼで標識して、それを作用させることにより、ELISAの感度を上げることができるのです(1次抗体に複数の2次抗体が結合するイメージです)。

反応後1次抗体と結合していない2次抗体を洗浄で取り除き、ペルオキシダーゼの作用を受けると発色する基質を入れて発色を待ちます。

色が濃ければそれだけ抗体価が高いということです。

次に、ペルオキシダーゼで標識された2次抗体を加えて反応させます。

なぜ、1次抗体をペルオキシダーゼで標識しないの?と思う方もいるかもしれませんが、1次抗体に対する2次抗体をペルオキシダーゼで標識して、それを作用させることにより、ELISAの感度を上げることができるのです(1次抗体に複数の2次抗体が結合するイメージです)。

反応後1次抗体と結合していない2次抗体を洗浄で取り除き、ペルオキシダーゼの作用を受けると発色する基質を入れて発色を待ちます。

色が濃ければそれだけ抗体価が高いということです。

したがって、発色したウエルに対応した培養プレートにあるハイブリドーマは抗体価が高い細胞ということがわかりました。

この細胞をいくつか選んで培地へ浮遊させて希釈し、新しい培養プレートへまいていきます。

限界希釈法によるクローニングです。

今までは大部屋で過ごしていた細胞を個室へ分けていくイメージです。

ELISA法で抗体価を調べ、クローニングする。

これを何回か繰り返して、抗体価の高いハイブリドーマだけを探していきます。

↓↓クリックお願いします

したがって、発色したウエルに対応した培養プレートにあるハイブリドーマは抗体価が高い細胞ということがわかりました。

この細胞をいくつか選んで培地へ浮遊させて希釈し、新しい培養プレートへまいていきます。

限界希釈法によるクローニングです。

今までは大部屋で過ごしていた細胞を個室へ分けていくイメージです。

ELISA法で抗体価を調べ、クローニングする。

これを何回か繰り返して、抗体価の高いハイブリドーマだけを探していきます。

↓↓クリックお願いします