バイオ通信No.1518「化学実習4」

最初に、活栓ビュレットの空気抜きをします。こちらはちょっと失敗。

中途半端に空気抜きをしてしまうと、完全に抜けません。

最初に、活栓ビュレットの空気抜きをします。こちらはちょっと失敗。

中途半端に空気抜きをしてしまうと、完全に抜けません。

こちらが成功。どういうわけか、ピースサイン。

こちらが成功。どういうわけか、ピースサイン。

今回は、水酸化ナトリウム液の標定→塩酸の標定→アルカリ混液の定量の順に、行っていきます。

最初は、水酸化ナトリウム液の標定です。

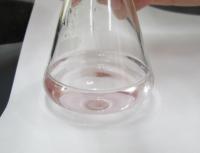

pH指示薬(フェノールフタレイン)を使用して、無色から紅色の変化をみます。

今回は、水酸化ナトリウム液の標定→塩酸の標定→アルカリ混液の定量の順に、行っていきます。

最初は、水酸化ナトリウム液の標定です。

pH指示薬(フェノールフタレイン)を使用して、無色から紅色の変化をみます。

→

→  次に、塩酸の標定です。同様にフェノールフタレインで無色から紅色の変化をみます。

そして、いよいよアルカリ混液の定量です。

↓↓クリックお願いします

次に、塩酸の標定です。同様にフェノールフタレインで無色から紅色の変化をみます。

そして、いよいよアルカリ混液の定量です。

↓↓クリックお願いします

アルカリ混液には、炭酸ナトリウムが入っていますので、2段階で中和がおこります。

pH指示薬は、フェノールフタレインとメチルオレンジを使用します。

最初に、フェノールフタレインで紅色から無色の変化をみます。

塩酸を滴下して、色の変化を見ていきましょう。

アルカリ混液には、炭酸ナトリウムが入っていますので、2段階で中和がおこります。

pH指示薬は、フェノールフタレインとメチルオレンジを使用します。

最初に、フェノールフタレインで紅色から無色の変化をみます。

塩酸を滴下して、色の変化を見ていきましょう。

→

→

→

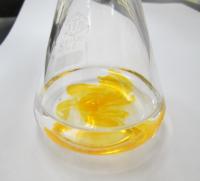

→  紅色から無色に変化したら、次にメチルオレンジで黄色から赤色の変化をみます。

塩酸を滴下する様子を見てみましょう。

紅色から無色に変化したら、次にメチルオレンジで黄色から赤色の変化をみます。

塩酸を滴下する様子を見てみましょう。

→

→

→

→  中心がやや赤色になっているのがわかりますか?

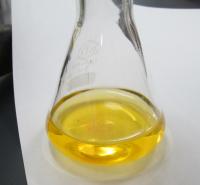

溶液も徐々に赤色を帯びてきました。

中心がやや赤色になっているのがわかりますか?

溶液も徐々に赤色を帯びてきました。

測定結果が出たら、いよいよ計算によりアルカリ混液中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの定量を行いました。

今回のアルカリ混液中の水酸化ナトリウムの濃度と炭酸ナトリウムの濃度は2g/ℓでした。

1年生のみなさん、いかがでしたか?

計算がやや複雑ですので、しっかりと復習をしておいてくださいね。

測定結果が出たら、いよいよ計算によりアルカリ混液中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの定量を行いました。

今回のアルカリ混液中の水酸化ナトリウムの濃度と炭酸ナトリウムの濃度は2g/ℓでした。

1年生のみなさん、いかがでしたか?

計算がやや複雑ですので、しっかりと復習をしておいてくださいね。