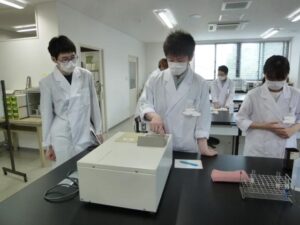

1年生のバイオサイエンス実習で分光光度計の取扱いを行いました。

今回は、赤色溶液、青色溶液、黄色溶液の3種類を3人一組になり、順番に操作を行っていきます。

分光光度計は溶液の吸光度を測定する機器です。

タッチパネルを操作して、初期設定をします。

最初に溶液へ単一光を透過させるので、波長を入力してます。

測定する溶液は光路長1cmのセルへ入れて分光光度計へセットします。

測定する溶液の他に対照液(ブランク)もセルへ入れてセットします。

この溶液で吸光度のゼロを合わせます。

操作法は各自実習ノートへまとめていきます。

対照液でゼロを合わせて、サンプルの吸光度を測定します。

take先生チェック入ります♪

グループで交代しながら3種類の溶液の吸光度を測定しました。

初めての分光光度計の取扱いなので、3人で確認しながら操作します。

今回、測定波長は400nm、500nm、600nmの3つ。

測定の結果、各溶液の吸光度は赤色溶液が500nm、黄色溶液が400nm、青色溶液が600nmで高い値になりました。

このことから溶液の色によって吸収する波長が異なることがわかりました。

これから頻繁に使用する機器なので実習ノートはしっかりとまとめておきましょう。

↓↓クリックお願いします

分光光度計は溶液の吸光度を測定する機器です。

タッチパネルを操作して、初期設定をします。

分光光度計は溶液の吸光度を測定する機器です。

タッチパネルを操作して、初期設定をします。

最初に溶液へ単一光を透過させるので、波長を入力してます。

最初に溶液へ単一光を透過させるので、波長を入力してます。

測定する溶液は光路長1cmのセルへ入れて分光光度計へセットします。

測定する溶液は光路長1cmのセルへ入れて分光光度計へセットします。

測定する溶液の他に対照液(ブランク)もセルへ入れてセットします。

この溶液で吸光度のゼロを合わせます。

測定する溶液の他に対照液(ブランク)もセルへ入れてセットします。

この溶液で吸光度のゼロを合わせます。

操作法は各自実習ノートへまとめていきます。

操作法は各自実習ノートへまとめていきます。

対照液でゼロを合わせて、サンプルの吸光度を測定します。

対照液でゼロを合わせて、サンプルの吸光度を測定します。

take先生チェック入ります♪

take先生チェック入ります♪

グループで交代しながら3種類の溶液の吸光度を測定しました。

初めての分光光度計の取扱いなので、3人で確認しながら操作します。

グループで交代しながら3種類の溶液の吸光度を測定しました。

初めての分光光度計の取扱いなので、3人で確認しながら操作します。

今回、測定波長は400nm、500nm、600nmの3つ。

今回、測定波長は400nm、500nm、600nmの3つ。

測定の結果、各溶液の吸光度は赤色溶液が500nm、黄色溶液が400nm、青色溶液が600nmで高い値になりました。

このことから溶液の色によって吸収する波長が異なることがわかりました。

これから頻繁に使用する機器なので実習ノートはしっかりとまとめておきましょう。

↓↓クリックお願いします

測定の結果、各溶液の吸光度は赤色溶液が500nm、黄色溶液が400nm、青色溶液が600nmで高い値になりました。

このことから溶液の色によって吸収する波長が異なることがわかりました。

これから頻繁に使用する機器なので実習ノートはしっかりとまとめておきましょう。

↓↓クリックお願いします