1年生のバイオサイエンス実習で吸収曲線を作成しました。

物質がどの波長の光をどのくらい吸収するかを調べます。

今回のサンプルは、青色溶液と赤色溶液です。

赤色溶液は波長300~600nmまで、青色溶液は300~700nmまで、50nmずつ波長を変えて吸光度を測定していきます。

分光光度計は実習ノートを見ながら。。。

zero合わせは波長を変えるごとに行います。

↓↓クリックお願いします

4人1グループで行います。

赤色溶液(原液と2倍希釈)、青色溶液(原液と2倍希釈)の4サンプルを分担し、一人ずつ責任をもって測定していきます。

測定値はみんなでしっかりと記録します。

分光光度計はこれから頻繁に使用するので、1人でできるようになるまで実習は繰り返し行われます。

疑問点はすぐに解決しましょう。take check !

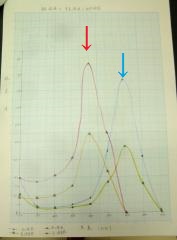

データがそろったら、グラフを描きます。

縦軸は吸光度、横軸は波長です。

吸光度は溶液の濃度に比例するので、同じ溶液の場合は吸光度が半分になっています。

ピークは赤色溶液は500nm、青色溶液は600nmにありました。

この波長は極大吸収波長と呼ばれます。

極大吸収波長は物質によって異なるので、これを調べることにより物質を推定することもできます。

分光光度計は実習ノートを見ながら。。。

zero合わせは波長を変えるごとに行います。

分光光度計は実習ノートを見ながら。。。

zero合わせは波長を変えるごとに行います。

↓↓クリックお願いします

↓↓クリックお願いします

4人1グループで行います。

赤色溶液(原液と2倍希釈)、青色溶液(原液と2倍希釈)の4サンプルを分担し、一人ずつ責任をもって測定していきます。

測定値はみんなでしっかりと記録します。

4人1グループで行います。

赤色溶液(原液と2倍希釈)、青色溶液(原液と2倍希釈)の4サンプルを分担し、一人ずつ責任をもって測定していきます。

測定値はみんなでしっかりと記録します。

分光光度計はこれから頻繁に使用するので、1人でできるようになるまで実習は繰り返し行われます。

分光光度計はこれから頻繁に使用するので、1人でできるようになるまで実習は繰り返し行われます。

疑問点はすぐに解決しましょう。take check !

疑問点はすぐに解決しましょう。take check !

データがそろったら、グラフを描きます。

縦軸は吸光度、横軸は波長です。

データがそろったら、グラフを描きます。

縦軸は吸光度、横軸は波長です。

吸光度は溶液の濃度に比例するので、同じ溶液の場合は吸光度が半分になっています。

ピークは赤色溶液は500nm、青色溶液は600nmにありました。

この波長は極大吸収波長と呼ばれます。

極大吸収波長は物質によって異なるので、これを調べることにより物質を推定することもできます。

吸光度は溶液の濃度に比例するので、同じ溶液の場合は吸光度が半分になっています。

ピークは赤色溶液は500nm、青色溶液は600nmにありました。

この波長は極大吸収波長と呼ばれます。

極大吸収波長は物質によって異なるので、これを調べることにより物質を推定することもできます。