mizuです。

このタイトルからすると、何だか深刻な状況に

追い込まれているかとおもいきや。。。

本日の血液検査

「赤血球浸透圧抵抗試験」のこと。

等張液(0.9%NaCl)から低張液の食塩水に血液を加え、

何%のNaClまで赤血球(君)は溶血せずに

浸透圧に耐えられるか?を見るもの。

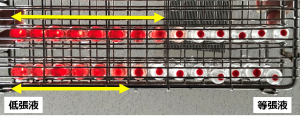

血液を加えてしばらくしてから遠心した様子

*試験管の下から見た状態で溶血せずに耐えられると下に沈んで赤いボタンのように見える

低張液に近づくほど溶血はするけれども

上の段(検体B)の方が下の段(検体A)よりも

等張液側から溶血が始まっている。

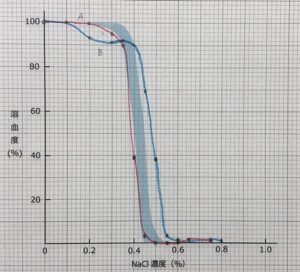

上清の吸光度を測定して

グラフにするとこんなかんじ

*縦軸:溶血度、横軸:NaCl濃度

*上の方のズレは見なかったことに

水色の基準範囲より右へシフトしているBは溶血しやすい

=赤血球の形がボール状で膨らむ余地がなかったということ。

左へシフトしているAは溶血しにくい

=うすっぺらな赤血球で膨らむ余地がさらにあったということ。

2年生の皆さん、復習できたかな。

実際の現場におけるこの検査の頻度は皆無に等しいですが、原理は簡単。

ちなみにこの検査が2024年の国家試験に出題されました。

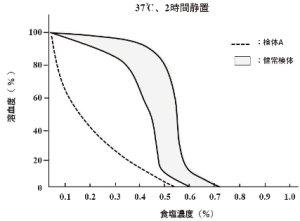

その時の問題のグラフがこれ↓

*37℃24時間放置後の設定なので、グラフがちょっと違うのですが。

臨床検査っていろいろあって面白い。

実験好きな人+健康や病気に興味有+医療系で働きたい

という方、おススメです♪