臨床化学実習~血糖検査(その2)

●分光光度計 と セル

試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定

●分光光度計 と セル

試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定

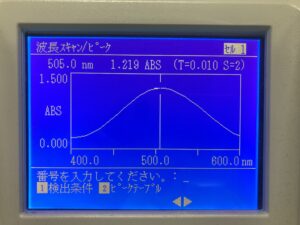

なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは

505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。

*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた

なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは

505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。

*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた

人気ブログランキング

人気ブログランキング

臨床検査技術学科

ブログ

●分光光度計 と セル

試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定

●分光光度計 と セル

試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定

なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは

505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。

*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた

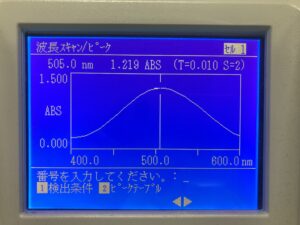

なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは

505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。

*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた

人気ブログランキング

人気ブログランキング