こんにちは。吉川です。

ここ数日で一気に寒くなり、秋も終わってしまった感じがします。

通勤時、周りを見てみるとコートを着ている人が増えてたように思えます。

天気予報を見てみると、日が経つにつれ段々と最高気温も下がっていき、更に寒くなるようです、、、

今年は風疹(Rubella virus)や梅毒(

Treponema pallidum)の罹患者が多いようですが、インフルエンザウイルスがそろそろ流行ってくる頃です(例年12月から2月に流行)。

国家試験や定期試験などが有るので、学生の皆さんは罹患せぬよう気をつけましょう。

さて、話は変わりますが前回のブログでも書かせて頂いた私の歯の事なのですが、先週とうとう完治しました!

病院へ行き、また少し神経を削り消毒し、レントゲンを撮って問題無かったので、穴が空いた神経が無い歯に樹脂を詰めて塞ぎました。

最初は違和感が有りましたが、今では完全にそれがなくなり普通の歯として機能しています。

歯の神経を抜いたので感覚が無くなるのかと思いきや、触った感覚や噛んだときの感覚はちゃんとするので安心しました。

通院も終わり、無事に治って歯も一安心しているようです。

そして、自分の歯にはそんなに虫歯菌がいるのかと疑問に思ったので見てみることにしました。

目的は齲蝕原性細菌の検出です。

自分自身のデンタルプラークを採り、ヒツジ血液寒天培地に塗抹、37℃、24~48時間、好気培養します。

下記は培養後の写真です。

ほんの少しプラークを採り、塗抹しましたがもの凄い菌数です。

G染して顕微鏡で見てみましたが、目的の菌は見つからず、GNR、viridans group stereptococciなど数種の菌種がみられましたが、推定不可だったので写真は割愛します。

目的の菌はここではおそらく検出されませんでした。

興味がある方は自分で培養してみて下さい!

因みに、歯表面に定着した細菌が分泌する菌体外多糖などが基になってプラークが形成されます。

プラーク構成細菌の種類・数はその形成・成熟の過程によって異なりますが、

Actinomyces属、

Corynebacterium属、

S.sanguinis、

S.mitis、

S.mutans、

S.sobrinusなどの

Streptococcus属の細菌が検出されます。

歯肉溝にも菌が居て、そこは嫌気的な環境を形成しているので、他の部位に比して嫌気性菌が多く常在しています。

これらの中には、内因性感染によって歯周疾患を起こすものがあり、

Fusobacterium nucleatum、

Por-phyromonas gingivalis、Prevotella intermediaなどは慢性歯周炎の発症に関連すると言われています。

そこで、実際に自分の歯肉溝、その近辺のプラークを採って見てみることにしました。

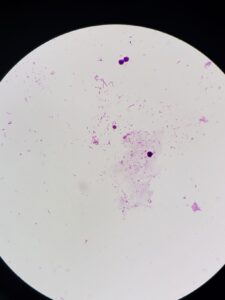

菌種や菌数が多いことが見込まれるので培養せず、直接スライドガラスへ塗抹し、G染して顕微鏡で見てみます。

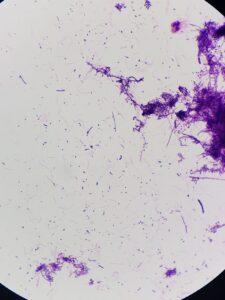

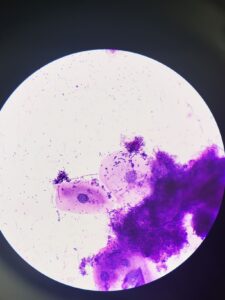

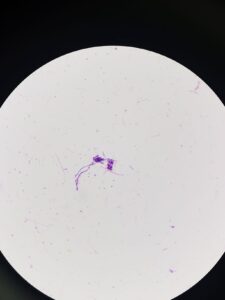

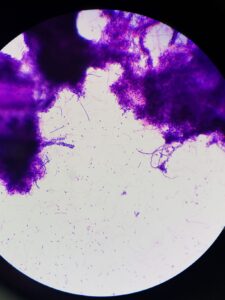

それが下記の写真になります。

上の写真の、細長い紡錘状のGNRは

Fusobacterium属と推定します。

この菌が一番多く見られました。

ところどころスピロヘータも見られましたので日和見感染症の一つであるワンサンアンギナに気を付けたいと思います(居た菌が、

Fusobacterium nucleatumと

Treponema vincentiiだった場合)。

他には、

Actinomyces属らしき短いものから長いものや分岐するなど、様々な形態を示すGPRが居たり色々な菌種が検出されました。

おまけに扁平上皮細胞も。

このように様々な細菌等が見受けられました。

また虫歯にならぬよう日々、口腔ケアには気を付けようと思います。

長くなりましたが要約すると、歯を大切にしようということです!

皆さんも歯は大切に!

↓↓クリックお願いします

ほんの少しプラークを採り、塗抹しましたがもの凄い菌数です。

G染して顕微鏡で見てみましたが、目的の菌は見つからず、GNR、viridans group stereptococciなど数種の菌種がみられましたが、推定不可だったので写真は割愛します。

目的の菌はここではおそらく検出されませんでした。

興味がある方は自分で培養してみて下さい!

因みに、歯表面に定着した細菌が分泌する菌体外多糖などが基になってプラークが形成されます。

プラーク構成細菌の種類・数はその形成・成熟の過程によって異なりますが、Actinomyces属、Corynebacterium属、S.sanguinis、S.mitis、S.mutans、S.sobrinusなどのStreptococcus属の細菌が検出されます。

歯肉溝にも菌が居て、そこは嫌気的な環境を形成しているので、他の部位に比して嫌気性菌が多く常在しています。

これらの中には、内因性感染によって歯周疾患を起こすものがあり、Fusobacterium nucleatum、Por-phyromonas gingivalis、Prevotella intermediaなどは慢性歯周炎の発症に関連すると言われています。

そこで、実際に自分の歯肉溝、その近辺のプラークを採って見てみることにしました。

菌種や菌数が多いことが見込まれるので培養せず、直接スライドガラスへ塗抹し、G染して顕微鏡で見てみます。

それが下記の写真になります。

ほんの少しプラークを採り、塗抹しましたがもの凄い菌数です。

G染して顕微鏡で見てみましたが、目的の菌は見つからず、GNR、viridans group stereptococciなど数種の菌種がみられましたが、推定不可だったので写真は割愛します。

目的の菌はここではおそらく検出されませんでした。

興味がある方は自分で培養してみて下さい!

因みに、歯表面に定着した細菌が分泌する菌体外多糖などが基になってプラークが形成されます。

プラーク構成細菌の種類・数はその形成・成熟の過程によって異なりますが、Actinomyces属、Corynebacterium属、S.sanguinis、S.mitis、S.mutans、S.sobrinusなどのStreptococcus属の細菌が検出されます。

歯肉溝にも菌が居て、そこは嫌気的な環境を形成しているので、他の部位に比して嫌気性菌が多く常在しています。

これらの中には、内因性感染によって歯周疾患を起こすものがあり、Fusobacterium nucleatum、Por-phyromonas gingivalis、Prevotella intermediaなどは慢性歯周炎の発症に関連すると言われています。

そこで、実際に自分の歯肉溝、その近辺のプラークを採って見てみることにしました。

菌種や菌数が多いことが見込まれるので培養せず、直接スライドガラスへ塗抹し、G染して顕微鏡で見てみます。

それが下記の写真になります。

上の写真の、細長い紡錘状のGNRはFusobacterium属と推定します。

この菌が一番多く見られました。

ところどころスピロヘータも見られましたので日和見感染症の一つであるワンサンアンギナに気を付けたいと思います(居た菌が、Fusobacterium nucleatumとTreponema vincentiiだった場合)。

他には、Actinomyces属らしき短いものから長いものや分岐するなど、様々な形態を示すGPRが居たり色々な菌種が検出されました。

おまけに扁平上皮細胞も。

このように様々な細菌等が見受けられました。

また虫歯にならぬよう日々、口腔ケアには気を付けようと思います。

長くなりましたが要約すると、歯を大切にしようということです!

皆さんも歯は大切に!

↓↓クリックお願いします

上の写真の、細長い紡錘状のGNRはFusobacterium属と推定します。

この菌が一番多く見られました。

ところどころスピロヘータも見られましたので日和見感染症の一つであるワンサンアンギナに気を付けたいと思います(居た菌が、Fusobacterium nucleatumとTreponema vincentiiだった場合)。

他には、Actinomyces属らしき短いものから長いものや分岐するなど、様々な形態を示すGPRが居たり色々な菌種が検出されました。

おまけに扁平上皮細胞も。

このように様々な細菌等が見受けられました。

また虫歯にならぬよう日々、口腔ケアには気を付けようと思います。

長くなりましたが要約すると、歯を大切にしようということです!

皆さんも歯は大切に!

↓↓クリックお願いします